災害発生時に畜産経営が生産活動継続の上で直面した課題等

|

※画像をクリックすると拡大してご覧いただけます |

|

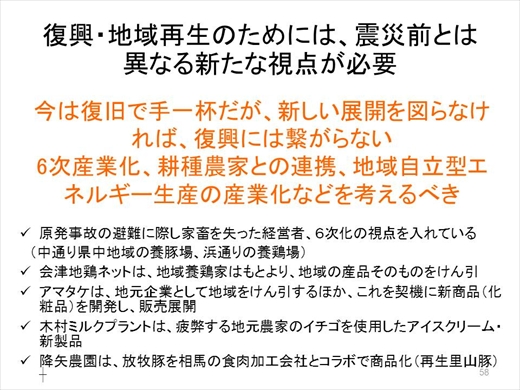

まとめとして、復興・地域再生のためには、震災前と同じような試みではだめで、視点を変えなければいけないということです。今は、復旧で手いっぱいな場所がたくさんありますが、今後、ここで復旧から復興に移るときに何らかの新しい展開を図らなければ、復興にはつながっていかないと私は強く思っています。その場合には6次産業化、耕種農家との連携、地域自立型のエネルギー生産の産業化など、これは多角的に考える必要があると思っています。

ここに幾つかの例を挙げていますが、例えば、木村ミルクプラントでは、近所の疲弊している農家のイチゴを使ったイチゴのアイスクリームを作ることで耕畜連携を図り、これは6次産業化の取り組みでもあり、このような多角的な結びつきで、今よく使われる「きずな」ということも考えていく必要はあると思います。

また、地域自立型のエネルギー生産については、畜産で出たふん尿をメタン発酵させ、エネルギーとして地域に供給すれば、地域で自立できるということです。震災時に外からの電気がとまっても、このメタン発酵での発電に切りかえれば、その地域は何とか動くことができます。ひとつの選択として、メタン発酵などもあると思いますが、いろいろな地域自立型のエネルギーがあるので、多角的に考えて、震災に備えるエネルギー生産というものを普段から考える必要があると思います。

|

|