清水さんご夫妻

清水英夫・清水優子(酪農経営)

土地基盤に立脚した持続型循環酪農を実践

―土地を生かし、草を生かし、牛が無理せず、人が無理せず、ゆとりの経営―

平成15年度全国草地畜産コンクール最優秀賞

(主催:社団法人日本草地畜産種子協会)

| ◆HOME◆畜産大賞の概要◆平成16年度選賞事例一覧

|

清水さんご夫妻 |

熊本県球磨郡錦町 清水英夫・清水優子(酪農経営) 土地基盤に立脚した持続型循環酪農を実践 ―土地を生かし、草を生かし、牛が無理せず、人が無理せず、ゆとりの経営― 平成15年度全国草地畜産コンクール最優秀賞 |

|

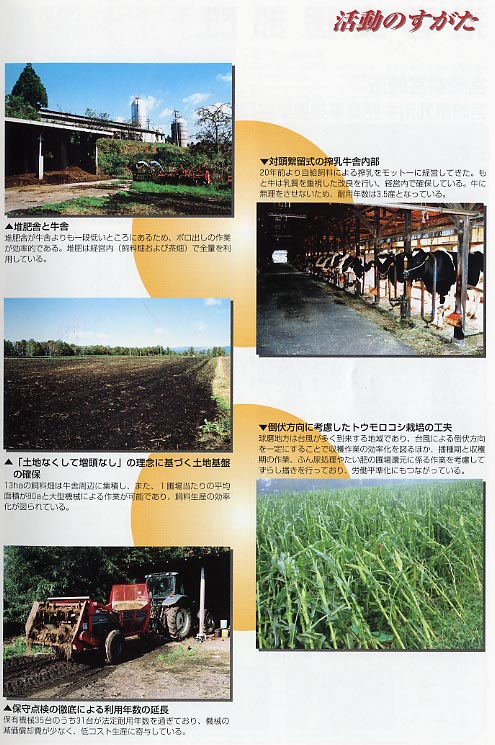

清水英夫・優子氏の経営は、「土地なくして増頭なし」という経営理念のもと、飼料畑を確保してからの増頭で、飼料作面積と乳牛頭数のバランスのとれた持続型循環酪農を実践し、低コスト生産かつゆとりある経営を実現している。 入植者である英夫氏の父親が昭和40年代に乳牛1頭を導入したのが酪農経営の始まりで、結婚し後継者となったのを機に規模拡大に踏み切り、後継者を含め親子三代で酪農専業経営を築きあげた。その間増頭にあたっては飼料基盤の確保を先行し、これをもとに「土地を生かし、草を生かし、牛が無理せず、人が無理せず、ゆとりの経営」をモットーとする乳牛88頭(経産牛54頭)、飼料畑13haの経営を行っている。 清水夫妻の経営の特徴は、第1に、飼料畑の確保による持続型循環酪農の実践である。酪農を開始した当初に自給飼料が不足し、購入粗飼料に頼ったことで経営を圧迫した苦い経験から、離農遊休地等の購入や借地により飼料作物の生産量に見合った増頭を行ってきた。現在確保している飼料畑13haは、すべてが畜舎周辺2ha以内に存在し、1圃場当りの平均面積も80ha 第2は、低コスト生産の取り組みである。保守点検の徹底により保有機械のほとんどが法定耐用年数を経過しているがこれを利用しており、機械の減価償却費を低く抑えている。また、経産牛1頭当り8,000kg弱と少ないが、「自給飼料で乳を搾る」との経営方針から牛の改良を実施し、牛に無理をさせない搾乳で経産牛1頭当り35万円の所得をあげ、高い収益性を実現している。ちなみに牛の耐用年数は平均3.5産と長い。 さらに飼料生産は、作業体系やふん尿処理、給与体系等を考慮したずらし播きによる労働の平準化、トウモロコシの栽培技術の工夫により到来する台風の被害を最小限にとどめるとともに収穫作業の効率化を行っている。これらの取り組みの結果、生乳生産コスト64.9円の成績を上げるとともに、夜7時以降は仕事をしないというゆとりある経営を実現している。 以上のように、近年の日本酪農が高エネルギー輸入飼料多給による高泌乳・多頭化路線をとってきた中で、土地一草一乳牛の循環を重視し、土地確保による自給飼料依存型の酪農を一貫して追及してきた経営姿勢は評価され、今後の都府県中山間地帯における足腰の強い酪農経営構築の一つのモデルとなる事例である。 |

|