長友さんご夫妻

長友 明・長友真理子(肉用牛経営)

遊休地を活用し経営規模拡大を目指す都市近郊肉用牛経営

―「頭と体を使うと肉用牛繁殖経営は儲かる」を夢にー

平成15年度全国優良畜産経営管理技術発表会最優秀賞

(主催:社団法人中央畜産会)

| ◆HOME◆畜産大賞の概要◆平成16年度選賞事例一覧

|

長友さんご夫妻 |

宮崎県宮崎市 長友 明・長友真理子(肉用牛経営) 遊休地を活用し経営規模拡大を目指す都市近郊肉用牛経営 平成15年度全国優良畜産経営管理技術発表会最優秀賞 |

|

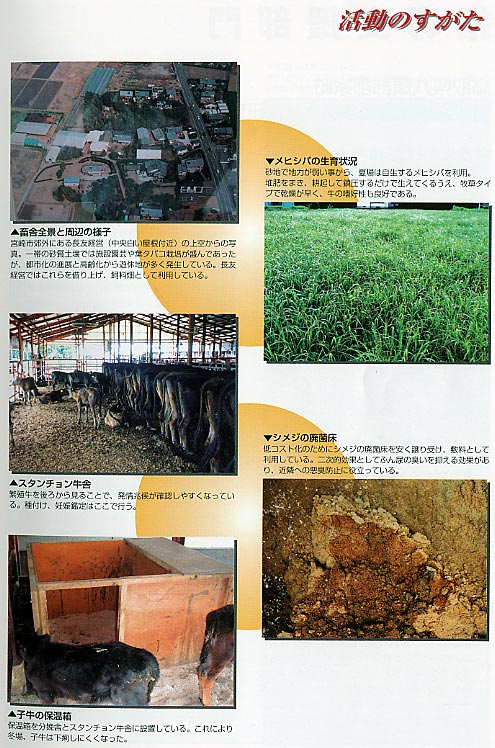

長友明・真理子氏の経営は、自家産牛の保留による着実な増頭と、周辺農家の高齢化により生じた遊休地の飼料畑への活用により、繁殖牛100頭規模の経営を確立している。また、大規模化しながらも高い収益性につながる生産技術が維持されており、労働時間も短く抑えられている事例である。 経営主である明氏は昭和55年に県立農業大学校を卒業後、施設野菜農家の後継者として就農した。就農時の繁殖牛5頭から自家育成で徐々に規模を拡大し、繁殖牛が30頭になった平成元年に結婚、同時に父から経営を移譲され、施設野菜栽培で生計を立てる傍ら、肉用牛による収入は頭数拡大や畜舎建設等への投資にあててきた。平成8年に繁殖牛が50頭に達し、肉用牛に係わる作業の増加と労力不足により野菜栽培をやめて肉用牛専業に転換した。その後も毎年10頭前後の増頭を続け、平成15年現在、成雌牛平均飼養頭数は96.5頭である。長友夫妻の経営の特徴は第1に、遊休地の活用による飼料畑の充実である。都市化の進展と周辺農家の高齢化により生じた遊休地を中心に750aを借地し、飼料畑面積920aを確保している。この結果、TDN自給率は 第2は、高い収益性につながる生産技術である。大規模経営においても繁殖成績の良否が経営を左右するとの考えから、繁殖牛を分娩牛、授乳・種付け牛、妊娠牛の3群に分けて管理し、とくに授乳・種付け牛群はスタンチョン牛舎で発情確認を容易にするとともに、併設されたパドックでも充分な日光浴とともに乗駕等による発情兆候を見つけやすくしている。また、離乳は3〜4ヶ月齢で行うが、出生日の近い10頭前後を一斉に離乳して、1群として管理している。これによって、子牛の鳴き声が少なくなり、近接住宅への騒音防止に効果があるほか、集団管理による競い合いで飼料の食い込みが良くなる効果もある。なお、子牛には良質の粗飼料(チモシー、オーツヘイ)を多給し、充分な腹作りを心がけている。これらの取り組みにより、平均種付回数1.3回、分娩間隔12.4ヶ月と高い繁殖成績を上げ、子牛の平均販売価も地域平均より10%高い。 第3は、計画的な増頭と施設の増築である。これまで自家保留による増頭、自己資金やリース事業を活用した畜舎・施設の整備を堅実に行ってきたため、100頭規模の経営にもかかわらず借入金残高は735万円と少ない。このほか、ふん尿は低コストで適正な処理が行われている。地元でシメジ廃菌床を安く入手しオガクズとともに敷料として利用することで、低コストであるとともに防臭という副次的な効果もあり、環境保全に役立っている。処理されたふん尿は大半を飼料畑に還元し、地力増強を図っている。 以上の結果、総所得1,273万円、成雌牛1頭当たり13.2万円、所得率42.4%と優れた成績をあげている。長い時間をかけて借入金に頼らない、自家産牛中心の拡大規模と遊休地を活用した自給飼料生産を行いつつ、大規模経営になってもなお、個体管理を行う技術水準と高収益性を確保しており、地域条件を最大限に活用した大規模肉用牛繁殖経営として評価できる事例である。 さいごに、長友夫妻の経営では、収益性向上のために廃用牛に優良種雄牛の種を付けて妊娠牛としての販売や産肉能力を確認するための肥育を行っている。肥育については現在、常時4〜5頭の飼養であるが、50頭に増頭するための新畜舎の建設が進行中であり、さらなる発展が期待される。 |

|