鳥取県東部酪農多頭化推進研究会

役員のみなさん

鳥取県東部酪農多頭化推進研究会

(代表:会長 安東和彦)

酪農にかけた40年の“蹄あと”

―水田酪農の新たな発展をめざしてー

第40回農林水産祭天皇杯(畜産部門)

| ◆HOME◆畜産大賞の概要◆平成16年度選賞事例一覧

|

鳥取県東部酪農多頭化推進研究会 役員のみなさん |

鳥取県八頭郡郡家町 鳥取県東部酪農多頭化推進研究会 (代表:会長 安東和彦) 酪農にかけた40年の“蹄あと” 第40回農林水産祭天皇杯(畜産部門) |

|

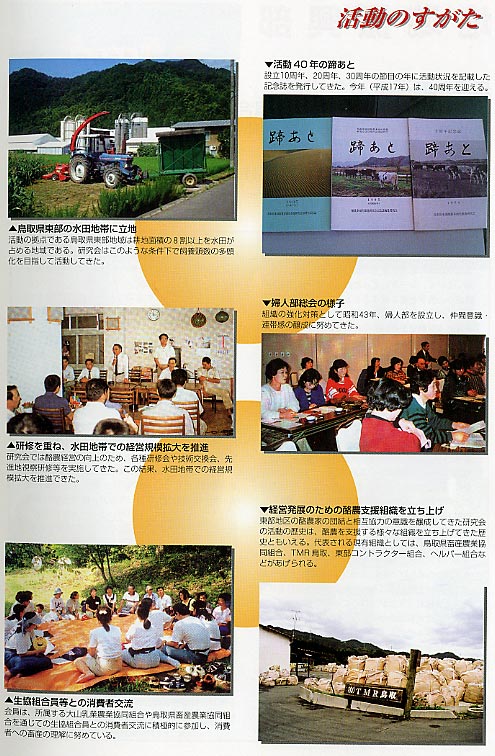

鳥取県東部酪農多頭化推進研究会は、鳥取県東部地区の酪農家が酪農経営にとって不利とされる水田酪農の抱える課題を解決し、多頭化を実現することを目的として発足した技術交流や経営問題研究を行う任意集団である。市町村の枠を超え、1市3郡(14町村)という広範囲な地域で酪農経営発展のための活動を40年に渡り実施してきた。 鳥取県は東部地区と西部地区で大きく酪農の生産基盤が異なっている。西部地区は大山に代表される丘陵地で粗飼料の確保も比較的恵まれた条件であるが、東部地区は水田と山間地が広がり、酪農を営むには不利な条件にある。このような条件下での酪農経営の改善と安定化を目指して、研究会は研修会や視察等を重ねて技術や経営に関する情報交流を行い、活動開始当初は粗飼料不足を補うための粕類利用、活動が軌道に乗ってからは粗飼料や育成牛確保といった事項の解決を行っていた。この結果、平成15年現在の会員数は35戸、飼養頭数は7,654頭、1戸当り飼養頭数は47.3頭であり、、発足当初(昭和40年)の1戸当たり4.9頭から大幅な飼養環境の改善が行われており、多頭化を実現させている。 研究会の活動については、定期的な研修会と必要に応じた視察のほか、分科会としての婦人部活動等である。活動そのものはとくに独創的なものではないが、活動が生んできた成果はすばらしい。地域の畜産農家が自ら立ち上げ、活動する任意集団でありながら、設立10周年、20周年、30周年の節目の年には記念大会を開催するとともに記念誌を刊行している。多頭化という発足時の目的を達成してもなお当該地域における酪農経営の方向性を課題として活動を続け、平成17年に40周年をむかえる。 また、研究会の活動の実績は、生産組織の設立による経営の合理化、安定化の推進を行った歴史でもある。設立した組織は、[1]転作田を利用した粗飼料生産体制を確立した「各地区の粗飼料生産組合」、[2]後継牛育成のための牧場運営のために立ち上げた「(農)東部乳牛生産組合」、[3]生産資材の供給、大型機械の共同利用、河川敷利用による粗飼料生産、乳用肥育牛の生産販売を行う農協事業の開始と会員の拠点づくりとしての「畜産農業協同組合」、[4]県下に先駆けた「東部酪農ヘルパー利用組合」、[5]生協提携先から排出される食品副産物と飼料イネWCSを利用した「⑰TMR鳥取」、[6]飼料用イネの栽培普及に伴い、転作田等へのたい肥散布から収穫・調製までを扱う「東部コントラクター組合」等である。これらの組織は独立して運営されており、新たな雇用も生み出し、地域と一体となった酪農振興につながっている。 以上のように、当研究会の活動は技術交流や経営問題研究を広域で行ってきたが、その活動内容を各会員が自己の技術水準の向上に役立てることはもちろんのこと、情報を活かしつつ所在する地域(集落)、目標あるいは条件に適応した形になるよう会員が小グループをつくり、時には別組織を立ち上げ実践しているところに特徴がある。研究会が誕生させた複数の組織の運営には、それぞれ会員が役員として携わっており、まさしく研究会の活動は相互の意識高揚による経営向上に留まらず、地域で各種課題を解決可能な複数のリーダーを育ててきた活動であったともいえる。 |

|