|

取り組みの概要

狂いだした歯車

(有)フジタファームは新潟県の穀倉地帯である新潟平野にあり、「こしひかり」の

産地として有名である。もともと、岩室温泉を中心に県内の生乳生産拠点の1つとし

て岩室酪農が昭和29年に始まり、以来50年にわたって、典型的な水田酪農が継続され

てきた。

構造改善事業の償還などは、秋の米代から、日ごろの生活費は乳代から支払われ、

時代の変遷にも動じない安定した経営が生まれ引き継がれてきたのである。

昭和55年、大学を卒業し一年間の牧場実習を終え就農してみると、時代は米と生乳

の生産調整に入っていた。

転作田での牧草生産は困難を極め、水田単作地帯で水に不白由はしないものの、乾

田化は不可能に近かったのである。そのため、畜産会の経営診断を受診し、白給飼料

の生産コストの把握や有利性、コスト内容の分析により経営方針を明確にした。

飼料費は未利用資源であったトウフ粕、ビール粕、稲ワラ等の混合飼料を活用し低

減させ、減価償却費は電柱や間伐材を利用した手づくりの牛舎および施設の建築、中

古機械の利用、稲作部門と共用できる機械の導入などで低減を図った。

また、生乳過剰のなかで唯一世界的にもチーズの消費が伸びているのを知り、乳脂

肪より乳タンパクの遺伝的改良を進めていくことに決め、これが後々、大きな意味を

持つこととなった。

新たなる取り組み

平成時代に入り、生乳生産の環境が良くなったことを受け、事業内容の継続性や多

角的な経営展開、それに伴う雇用の確保等を行うため、平成3年に酪農部門を有限会

社フジタファームとして法入化し、規模拡大に着手した。IOO頭規模のフリーストー

ル・ミルキングパーラーが完成し、翌年から増頭を開始したものの、飼料畑を持たな

い中で、ふん尿処理がたちまち大きな問題となった。

そのため全国各地を回り、試行錯誤を繰り返した結果、安定したたい肥の生産が可

能となり、有効利用の道が開けたのである。日ごろ付き合いのあった稲作農家と稲作機

械の共同利用から始まり、もみ殻の処分をたい肥製造に有効利用し水田への還元を実

現させた。

平成8年、食管法の改正により米の直売が可能になったのを機に、米の生産と販売

を目的とした生産組織を立ち上げた。それまで、収穫量だけを追求した化学肥

料、農薬に頼った米づくりから脱却し、消費者が安心して食べられる本物の米づくり

を目指し、たい肥施用による差別販売を積極的に進めた。

パンフレットの作成やホームページの開設などはさまざまな人の協力をいただき、

牛のイメージを最大限利用して耕畜連携による環境保全型農業をアピールした。

平成10年には、有限会社米工房いわむろを設立し、持続的な農地の受け皿としての

立場を明確にした。

そのような中で、転作田の有効利用に稲ホールクロップサイレージが浮上した。米

工房が生産し、フジタファームが牛に給与することで話はまとまった。米づくりでは

経験があるが、サイレージ調製は初めてであり、リスクを伴うスタートとなった。1

年目は、機械の選定や乾田直播の技術的な実験を行い、6.4haを栽培した。2年目に

は乾田直播による低コスト生産の見通しもつき、契約栽培のメリットから20haに拡

大した。

多角的経営展開

一方、フジタファームも県・国からの補働を受け、給与量を増やしていった。それ

に伴い給与する酪農家も増えていき、3年目 (平成15年)は、36.6haで10戸の酪農家

が参加した。

面積の増加に伴い転作田の確保と調整は村(当時岩室村)が事務局となり「岩室村

水田飼料作物利用促進部会」として運営した。その後、年々減少傾向で推移し、今年

は18haの作付けにとどまっている。

「ジェラート」による付加価値販売

給与実証の補助金カットや転作田確保がうまくいかないのが理由であり、稲作農政

の影響を受けているのは、否めない現実である。とはいえこの飼料用イネを給与して

いる6戸の酪農家の生乳を、13年7月に「生産者の顔が見える牛乳」として新潟県農協

乳業が生産し、14年2月に「生産者指定牛乳」と改名し、スーパー、デパートでこだ

わり牛乳として販売している。そのほかに14年4月から「岩室牛乳」として地元の温

泉旅館や小学校の給食でも使用され、平成13年の5万本が現在では36万本の利用量と

なっている。

17年にはデントコーンを5.4ha試作し、ラップサイレージの品質は二次発酵もなく

満足のいくものができた。19年からは、機械を整備して、本格的な作付けを行う予定

で自給率は40%を超えることが目標となる。

(有)米工房いわむろにおける米の生産と販売が安定してきたことを受け、以前か

ら温めていた白家産の生乳に付加価値を付けて販売する構想を平成13年に実現すべく

行動を開始した。

当初はソフトクリームが簡単で入りやすいと考えたが、妻(昌恵)の強い意見でジェ

ラートにした。ジェラートはさまざまな旬の地場の素材を使い、いくつもの味がつく

れる上に、手間がかかるので大手が手を出さないとの読みもあった。出店場所におい

ても、新潟市内の計画であったが、他県での酪農家が経営するジェラートショップの

成功例をみてみると意外にも牧場近隣であったり、田舎で道路事情が悪くても問題

ないことが分かり、地元でのオープンを決定した。店の名前や設計に十分な時間をか

け、14年6月に店をオープンした。

製造機械はもちろんイタリア製で店の内外もイタリアを意識したつくりのせいか、

周りの田んぼとのコントラストから、かなり目立つ建物になり独特の空間になってい

る。オープン前の不安も予想をはるかに上回る来客にかき消され、製造と接客に忙し

い毎日であった。

ジェラートのおいしさ

このジェラートのおいしさの基はやはり搾りたての原乳をすばやく低温殺菌しベー

スをつくり、熟成させることである。

また、前に記述したとおり、乳タンパク率を改良した結果、乳成分は、乳脂率4.1%、

無脂乳固形分率9.0%と高くジェラートの原料としても申し分のないものとなった。

この原乳をペースに季節の野菜や果物をアレンジしてオリジナルアイスをつくり続け

ている。

早春のフキノトウからサクラ、アスパラガス、有機栽培野菜、一年中使うイチゴの

契約栽培まで、原料の手配には労をいとわない。また、その保存方法は、急速冷凍技

術を使い-40℃までいっきに下げることにより色、味、風味を損なわないようにして

いる。もちろん、ジェラートの保存にも大いに役立っている。

イタリアを意識したジェラート製造・販売店「レガーロ」

ブランドとして通用するために

個人営業でのスタートも節税のため、15年4月には(有)レガーロを設立、代表に

は妻の藤田昌恵が就任した。

人口80万人の新潟市中心部から1時間以内で、越後一ノ宮の弥彦神社のおひざもと、

初詣から秋の菊祭り、紅葉狩りまで観光シーズンも長く、気軽に訪れることができ

る立地条件の良さも付け加えておきたい。冬場ともなれば、東京やイタリアに、試食

や研修に飛び回っている。

「地域交流牧場全国連絡会」で知り合ったジェラートショップ経営者らと情報交換

を重ね、レシピの交換、原料調達、販売促進に至るまで何でも話せる仲間の存在は心

強い。l8年5月、新潟市の繁華街のメーンストリートに小さいながらも「レガーロ万

代」をオーブンし、忙しさはさらに増している。

品ぞろえ、販促等、本店とはまた違う難しさに戸惑いながらも、認知されていく実

感を感じている。商品をただ、数量を目標に売るのではなく、その品質を高め誇りを

もって販売し、ブランドとして通用するものをつくり上げていきたい。

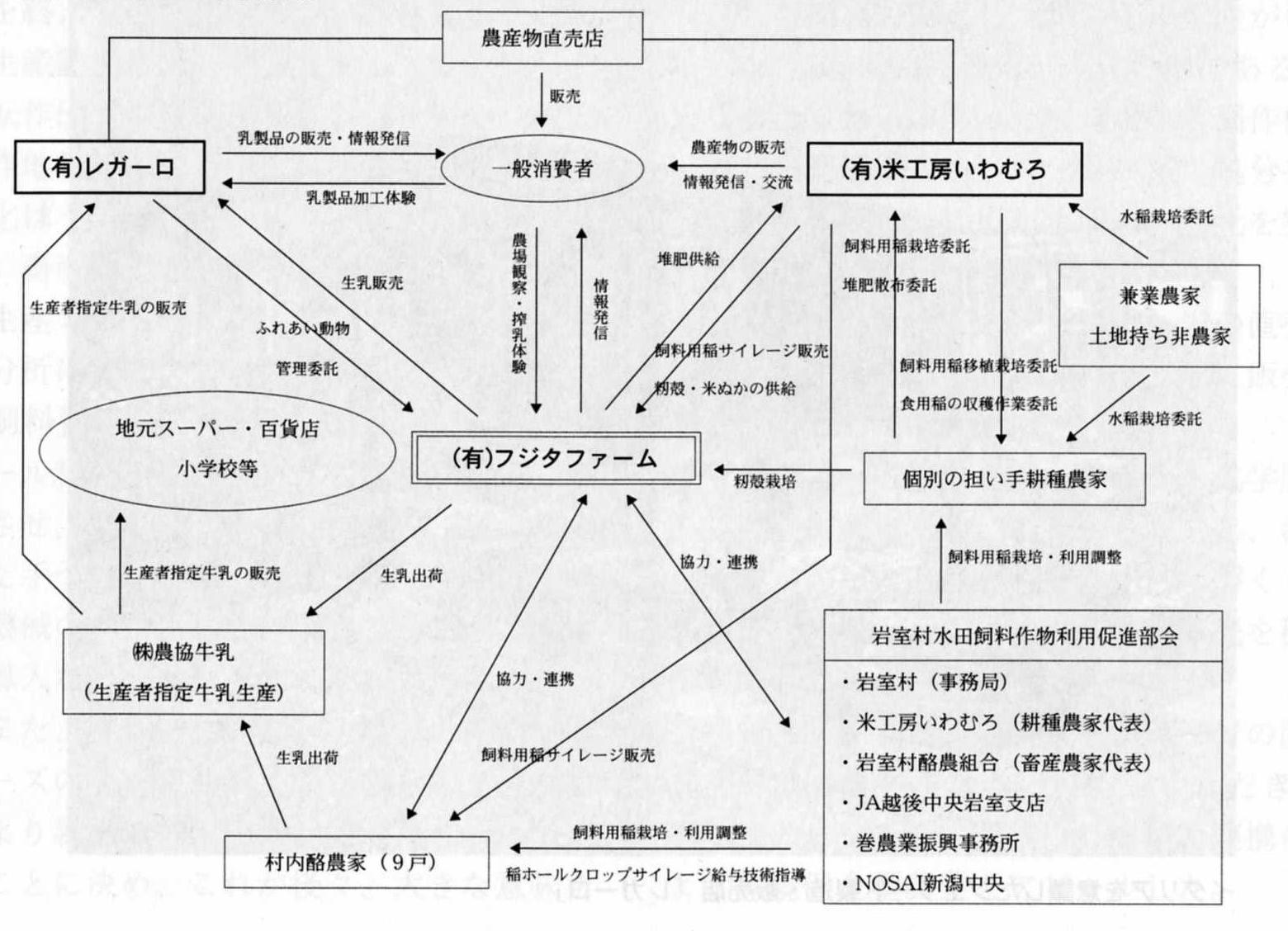

(図)取り組みの組織体制

米と酪農による持続強化を目指して

16年9月米工房は直売所「メルカート」を集客力のある「レガーロ」の向かいにオー

プンし、減農薬・減化学肥料米を主力に地元での販売を始めた。これまでの、東京、

大阪を中心とした個人客だけへの販売に限界を感じ第一弾として実施した。17年秋に

は東京の小売店を対象に販促をかけ、今年はより進めていくつもりである。大手卸し

ないで、良い品質の製品をエンドユーザーに伝えることができれば成功であろう。

13年に酪農教育ファーム認定牧場となり消費者の搾乳体験や農場視察の要望に応じ

生産現場の理解促進に努めている。また、レガーロではジェラートの手づくり体験や

店舗視察の対応、羊、山羊とのふれあい施設の設置等により家族で楽しめる空間を用

意し、観光客も含めた消費者重視の姿勢で取り組んでいる。

ここまでさまざまなことにチャレンジできたのは、バックアップしてくれた人材

あっての賜物である。パンフレット、ホームページ、ロゴ、販促、接客、代金回収、

経理、雇用管理などあげればきりがないほどである。クレーム処理や代金回収のバリ

工一ションに努力の跡がうかがえ、自信になっている。今後、一番の課題は、人材育

成であろう。後継者育成からパートタイマーまで、採用や配置の仕方も含め、避け

ては通れない。経営の持続性と体質強化が重要だといえる。

写真

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|