●―平成13年度畜産大賞業績発表・表彰式から―●

審査を振り返って

中央全体審査委員会審査委員長 栗原 幸一

審査講評する栗原審査委員長

審査の結果と「畜産大賞」選定の経緯についてご報告申し上げます。

今年度の畜産大賞の審査対象となった事例は、経営部門8事例、指導支援部門13事例、地域振興部門13事例、研究開発部門6事例で、それらを合わせますと40事例になります。

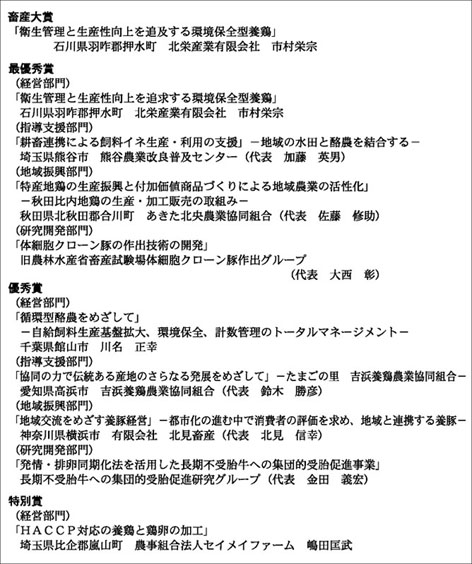

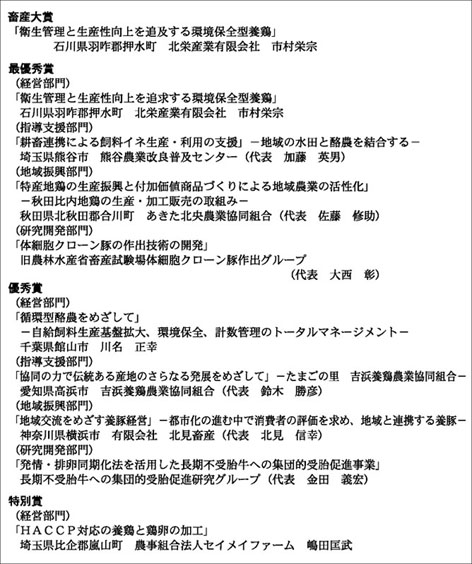

選考の結果は、畜産大賞は経営部門で最優秀賞を受賞しました石川県の北栄産業有限会社でありまして、「衛生管理と生産性向上を追求する環境保全型養鶏経営」であります。その他の部門の最優秀賞は指導支援部門が埼玉県の熊谷農業改良普及センターによる「耕種連携による飼料イネ生産・利用の支援」事例、地域振興部門が秋田県のあきた北央農業協同組合による「特産地鶏の生産振興と付加価値商品づくりによる地域農業の活性化」事例、研究開発部門が旧農林水産省畜産試験場体細胞クローン豚作出グループによる「体細胞クローン豚作出技術の開発」事例です(別表)。

|

(別表) 平成13年度受賞事例一覧

|

|

ここではそれぞれの事例の概要と評価の根拠となった特徴点を中心に紹介します。

まず、畜産大賞を受賞した石川県の北栄産業有限会社についてです。

この事例はほぼ11万羽の採卵鶏を飼養する経営で、現在、経営の中心を担っているのは創業世代から数えて2代目の市村栄宗氏です。市村氏は石川県立農業短期大学卒業後2年間の研修を経て昭和63年に父親の経営する養鶏経営に参画、翌平成元年に生産管理全般を委ねられ、平成8年に経営全般を委譲されて今日に至っています。

市村氏は経営参画後、直ちに先代が作り上げた経営の変革に取組み、飼養羽数の増大を図りながら平成2年にウインドウレス鶏舎に切替え、平成6年に大型オゾン脱臭装置を導入し、更に平成9年にはウインドウレス鶏舎を新築して現在の経営体系を構築しました。

この事例の優れている点は、第1に先端的施設・装置に独自のしかも高度な改良を加えて生産性の向上を図り、更にコンピュータと連動させて極めて効果的な経営管理システムを作り上げていることです。その1つは、鶏舎の空気取入れ口にクーリングパッドを装着し消毒剤を含んだ水を点滴することによって舎内温度を引き下げるとともに舎内衛生を維持していること。2つには、集卵装置等を改良することによって破卵の発生を抑制していること。3つには、飼料の食下量、飲水量、産卵個数、死鶏数などをケージの列ごとに入力しコンピュータで分析することによって経営管理に生かしていること。更に4つ目には、鶏舎内の状況を小型カメラ監視装置と各種計器を活用することによって常時チェックを可能にし、異常発生時には経営内はいうまでもなく外出先まで通報するポケットベル、携帯電話に接続された警報システムを自ら開発するなどして、危機管理に備えていることです。

優れている点の第2は、環境保全対策に徹底的に取組み、独自に改良を加えた装置等を利用して悪臭・鳴き声・羽毛等による汚染を防止し、鶏ふん処理にも万全を期していることです。

鶏舎は前述したようにウインドウレス、それに加えて鶏ふん処理施設も密閉式にし、臭気を集めて大型のオゾン脱臭装置によって臭いを抜いて大気中に放散しています。こうした処理によって経営敷地内はほとんど臭いを感じない程度に清浄化されています。環境保全対策のキーポイントともいえるオゾン脱臭装置もまた独自に高度の工夫を加えたものであって既存のものに比べて大幅に改善されたものになっています。鶏ふんたい肥は需要サイドの要求に応えて粒子の違いその他によって14種類20銘柄に区分し袋詰めして販売しています。

優れている点の第3は、生産性を追求しながらも、要所、要所を集約的に管理し更に衛生管理を徹底することによって卵の安全性の確保に努め、消費者の信頼を得ることによって販売促進を可能にし、かつ有利販売を実現していることです。最先端技術を導入することによって自動化・省力化を図る一方、予防衛生等の必要な部分は人の手、人の目による精密管理を行い、日常の「管理マニュアル」と毎日の「チェックリスト」を組合せることによって生産管理、衛生管理の徹底を図っています。卵と洗・選卵施設内の機械設備については毎週各種の細菌検査を行い、更に卵質検査を行ってその結果を記録しいつでも取引先に公表できる体制をとっています。

以上の総合された成果として、生産性、収益性ともに抜群の成績をあげています。この事例は、これからの畜産経営のあり方として最も重視される生産物の安全性と環境保全を保証するシステムを構築した経営として「畜産大賞」に値するものと評価しました。

次に、その他の部門の最優秀賞受賞事例について紹介します。

指導支援部門の熊谷農業改良普及センターによる「耕種連携による飼料イネ生産・利用の支援」事例は、昭和62年以来続けられてきた活動の内容とその成果です。妻沼町の2つの集団転作協議会に集まる80戸の稲作農家と町内9戸の酪農経営の連携を図り、平成13年に26haの飼料イネの生産・利用を実現しています。更に熊谷市においても平成4年以来普及を進め、36戸の稲作農家と8戸の酪農経営との間で平成13年には19haの生産・利用が行われています。

これらの成果は、試験研究機関、地元行政機関、農協等の協力があってのものですが、その中にあって熊谷農業改良普及センターは、[1]試験研究機関が開発した飼料用イネの品種・栽培技術・収穫調製技術・給与技術等の普及、[2]飼料イネ生産農家の組織化・栽培の集団化、利用酪農経営の組織化と運営支援、[3]生産サイドと利用サイドの連携のための協定づくり支援などに中心的な役割を果たしています。

水田転作の一層の強化と飼料自給率の向上が重要課題になっている現在、極めて今日的な意義をもつ事例といえるでしょう。

地域振興部門の最優秀賞を受賞した、あきた北央農業協同組合による「特産地鶏の生産振興と付加価値商品づくりによる地域農業の活性化」事例は、天然記念物に指定されている秋田在来の「比内鶏」の交雑種「秋田比内地鶏」を地域特産物として定着化させることによって地域振興に大きく寄与している事例です。

転作田に簡易パイプハウスを建て放飼場を付設して飼養していることから転作作目として認められており、平成13年では27戸で7万2000羽、関連産品を含めて2億7000万円(平成12年度)の商品に成長させています。あきた北央農業協同組合は簡易パイプハウスを無償で貸出し、「飼養マニュアル」を作成して指導に当たるとともに、「比内地鶏振興部会」を組織して技術の平準化と生産物の斉一化に努めています。更に、広域加工センターを設置して鶏肉処理のほか、比内鶏スープ、比内鶏そぼろ、比内鶏ごはんなどの商品開発を行い、きりたんぽ、山菜等の関連商品とあわせて、販路の拡張を図っています。現在では東京都内の有名スーパーに進出したほか、宅配便による直販にも取組んでいます。

水田転作の強化に伴って稲作に代わる有力な収益部門の導入が求められていることから、地域特産物に着目し新規収益部門として定着化させることに成功したこの事例は、その手法と農業協同組合としての対応の仕方において、多くの地域に示唆するところが大きいといえるでしょう。

最後に研究開発部門の最優秀賞受賞事例についてです。旧農林水産省畜産試験場体細胞クローン豚作出グループによる「体細胞クローン豚の作出技術の開発」は、世界で最初に論文として発表された体細胞クローン豚の作出成功事例であり、しかも操作が容易で作出効果の向上が期待できる新しい作出技術を開発した事例です。クローン豚の作出は優良豚の維持・保存を可能にし、畜産の発展に大きく寄与することが期待できると同時に、医学分野においても遺伝子導入技術と組合わせることによってヒトの代替臓器や有用物質生産を可能にするといわれています。実用化に至るまでにはなお多くの研究の積重ねが必要とされますが、受賞グループが今回開発した新しい作出技術はこれらの進展に寄与するものとして、大きな意義をもつものといえます。

以上、大賞と3つの部門の最優秀賞について、その概要と評価の根拠を簡単に説明しました。いずれの事例もそれぞれの部門においてすばらしい業績をあげ、大きな意義をもつ事例ばかりです。1点の「大賞」は異質な部門間の比較を経て選ぶことになります。そこに審査上の大きな困難があるわけですが、日本畜産のおかれた現状と将来方向に照らして、大局的な観点から総合的な判断に基づいて、今表彰することの意味合いを考えて選ばせていただきました。

時間の関係で省略しますが、最優秀賞にならなかった優秀賞、その他の賞を受賞した事例も、それぞれの部門において全国的にみてトップレベルに位置するすばらしい実績をもつ事例ばかりです。それらの事例を含めてその内容が日本全国に広まることによって、いささかでもこの事業が日本畜産の前進に寄与することを願って、中央全体審査委員会、中央部門審査委員会を代表しての審査講評を終わらせていただきます。

▲盛大に開催された平成13年度畜産大賞業績発表・ 表彰式

(麻布大学・名誉教授)

(本稿は表彰式典の審査講評の要旨を編集部がまとめたものである)