衛生管理と生産性向上を追求する環境保全型養鶏

市村栄宗

業績発表する市村栄宗さん

北栄産業有限会社は従来から自家育成により強健な鶏を作出し、独自のアイデアで「成鶏ケージ」や「給水トイ」等を改良して、生産性の向上と省力化に努めていた。また、鶏ふん処理についてはハマダ式強制鶏ふん発酵装置を導入して効率化を図る一方、脱臭方法についても活性炭脱臭設備や土壌脱臭設備を設置する等、早くから環境保全にも取組んでいた。

市村栄宗氏が、経営移譲されてからの取組み内容は次のとおりである。

(1) 生産性の向上について

[1]ウインドウレス鶏舎の建設

開放鶏舎では環境保全、衛生管理、生産性の向上には限界があり、養鶏を継続するためにも公害対策を重視するウインドウレス鶏舎の建設が必要になった。

新築のウインドウレス鶏舎は、断熱効果で舎内環境をコントロールすることで鶏に余分なストレスを与えず、猫、犬、鳥はもちろん、ハエ等の昆虫類も侵入しないため、外部から病気進入の危険性がなくなった。そして、人間が舎内に入る際にも衣服、足元、機材等すべてを殺菌するので無菌鶏舎といっても過言ではないだろう。

[2]自家育成の実施

鶏にとって育成期間は最も重要な時期であることから、育成鶏の飼育方法や作業方法のマニュアル化を図っている。

体重測定や採血を実施してシステムパックにより育成鶏の健康管理を把握するとともに、温度、湿度、換気等の環境制御と、シビアなコントロールによる点灯管理を実施し、自農場に合った強健な鶏の作出と初産卵重を大きくすることに心がけている。

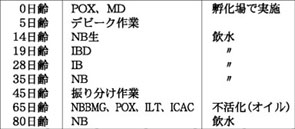

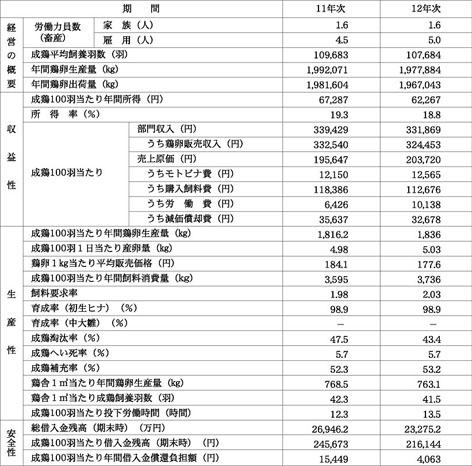

育成期間のワクチンプログラムと主な作業は表1のとおりである。

|

(表1) 育成期間のワクチンプログラムと主な作業

|

|

[3]成鶏の管理

朝、昼、夜の3回見回りをして機器および換気をコントロールしているが、温度管理は冬場20~22℃にセット、春、夏、秋は24℃以上になるとじょじょに換気量を増やす等、こまめにファンの作動設定を調節している。

特に、夏場対策として自動給餌機を早朝2往復、15時以降3往復させて飼料摂取量のアップを図り、独自のクーリングパッドの開発により、ヒートストレスがなく年間を通して能力を発揮できることから、1羽当たり年間産卵量18.1㎏、1羽当たり年間飼料消費量35.9㎏、飼料要求率1.98を達成している。

これは、精密管理により産卵率のピークが96%にも上昇し、90%以上の産卵率が34~37週間も持続する等、確かな生産技術に裏付けられている。

しかも、集卵ベルトやエスカレーターに工夫を凝らして独自の破卵防止システムを開発する等、機械メーカーや孵化場、飼料メーカー等への技術協力や新商品開発等、業界発展にも大きく貢献している。

栄宗氏は「鶏の管理技術だけでなく、設備のコントロール技術、電気の知識などオールラウンドの管理者でなければ、良い成績を引出すことはできない」と話している。

[4]設備異常警報システムの開発

ウインドウレス鶏舎の場合、少しのミスが大きな損失を招くので、舎内の要所要所には小型カメラ監視装置を設置し、事務所に居ながらにして鶏舎内の様子や各計器盤(舎内温湿度、換気扇の状況、飲水量等)をチェックできるシステムになっている。

また、舎内温度の異常や停電、漏電については異常警報システムが作動し、携帯電話にもつながるシステムになっているが、このようなシステムはすべて自農場で開発、作成したものである。

そのほか、施設や機械の改造と修繕は、部品を卸業者から直接仕入れてすべて自農場で実施する等、経費の節減も図っている。

[5]特殊卵「田舎の卵」と「まじめなたまご」の販売

原卵出荷のみでは卵価の高低が直接経営を左右するので、経営の安定性や継続性の確保、後継者の確保、一般消費者への信頼と地元との調和を目指すため、独自ブランドの特殊卵「田舎の卵」(年間一定価格)を販売している。

給餌面では、210~370日齢の鶏に海藻、パプリカ、アルファルファの天然原料とビタミンDやビタミンE等を強化した飼料を与えるなど工夫をしている。生産された卵の10%を厳選し、1日150~200パックを限定販売しているとともに、ギフト用として40個・60個の化粧箱入りも取扱っている。

なお、平成13年4月よりメディアを利用した販売活動を展開し「まじめなたまご」の販売も開始している。

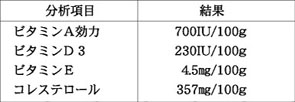

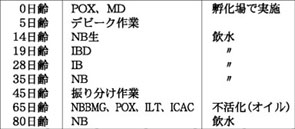

特殊卵の成分は表2のとおりである。

|

(表2) 財団法人日本食品分析センターの分析結果

|

|

[6]パソコンでの管理

当然のことではあるが、成鶏では各ロットごとの産卵個数、死鶏管理、品質管理はもちろん、出荷、飼料仕入、鶏ふん出荷等、育成鶏では体重測定や増体の把握等、すべての面でパソコン管理を実践し、精密養鶏に取組んでいる。

(2) 衛生管理について

[1]衛生管理のマニュアル化

昨今の食品製造業では、危害分析重要管理点(HACCP)の方式を採用する企業が多くなっているが、当農場でも鶏卵の安全性を追求している。

農場では卵の安全性を確保し消費者の信頼を得ることやサルモネラSEの事故に備え、いち早く衛生管理の対応に乗出し、生産段階だけでなく従業員の衛生教育(毎日、衛生管理の実施表にチェック)、施設の清掃、衣服・履物の消毒等総合的に管理している。

農場の検査室では、毎週、鶏卵とGP内の機械設備に対するサルモネラ、大腸菌、黄色ブドウ球菌、一般検査の衛生検査と卵質検査を実施するとともに、その記録を保管し、いつでも取引先に公表できる体制をとっている。

鶏舎はすべて自動ライン化され、鶏卵は鶏舎内でブロアとブラシで自動クリーニングされ、ほぼ人の手にふれることなく農場専用運搬車にて出荷される。衛生的観点から自農場での破卵(ひび卵)はすべて廃棄処分している。

また、廃鶏出荷時には車やカゴ、作業員も農場出入口で徹底的に消毒を実施して、外部からの病気進入にじゅうぶん注意している。

そして、オールアウト時には、まず2日間かけてほこりを清掃し、1週間かけて念入りに水洗、その後、2回消毒してトータル45日間の空室期間を設ける等衛生面には最大の注意を払っている。

当農場では、ヒヨコから最終段階の卵の出荷まで、すべてに徹底した衛生管理を追求している。

[2]日常作業管理のマニュアル化

従業員全員に飼養管理の徹底を図るため、日常作業管理マニュアルを作成している。

出入規制チェック、飼料チェック、給水チェック、軟卵チェック、死鶏チェック、健康状態チェック、水フィルターチェック、換気量、温度管理、点灯管理のチェック、清掃のチェック、修繕部品の使用チェック等多数の項目に対しマニュアル化され、社員各自が責任をもって仕事に取組む体制になっている。

[3]オリジナル飼料の設計

1日の飼料摂取量や飲水量を把握して鶏の健康管理にじゅうぶん留意するとともに、鶏卵の品質や体重のコントロール、鶏種、季節、食下量、卵重等を加味しながら生産性向上を図り、かつ経費の削減も兼ねて自農場に合った飼料、すなわちオリジナル飼料を製造(委託配合)している。

また、飼料にはサルモネラSE対策としてオリゴ糖、天然有効土壌菌を配合し、衛生検査済みのものを農場専用車にて運搬する等、安全性にはじゅうぶん留意している。

(3) 環境保全について

[1]たい肥の生産

従来から良質たい肥を生産していたが、最近では消費者の要望に応じて数種類のたい肥を製造し全量販売している。また、肥料取締法の一部改正に伴い、先般、石川県知事あてに「特殊肥料生産業者届出」と「肥料販売業務開始届出書」の提出を済ませたところである。

[2]たい肥自動選別袋詰機の導入

たい肥は従来、4種類6銘柄を製造販売していたが、消費者やたい肥取扱い業者のニーズにより、現在は14種類20銘柄を製造している。需要が多く、供給が追いつかない状況である。

また、袋詰めに係る労力の軽減を図るため自動選別袋詰機を導入し、1時間に200~250袋の出荷体制となり、労力軽減とともにたい肥販売に大いに貢献している。

[3]大型オゾン脱臭設備の導入

品質の良いたい肥を製造しても、その過程での臭気を克服しないと、将来的に経営存続が危ぶまれることを懸念し、平成6年に日本で初めて大型オゾン脱臭設備の導入に踏切った。更に悪臭除去率を高めるため自分で設計施工し、平成13年8月と12月に2号機、3号機を相次いで稼働させた。

これは発酵舎を密閉し、臭気をダクトで吸引して脱臭装置に導き、洗浄塔でオゾンガスとオゾンを含んだ水(1分間に250痕)をシャワーのように浴びせると悪臭成分を分解(酸化反応)してしまい、処理後は全く臭気を感じさせないきれいな空気になって大気中に放出するシステムになっている。

この設備は、たくさんの畜産関係者に視察されているが、視察者の反応も良好のようである。

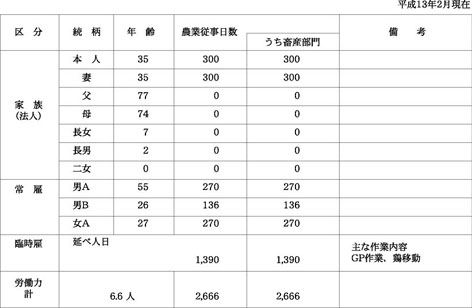

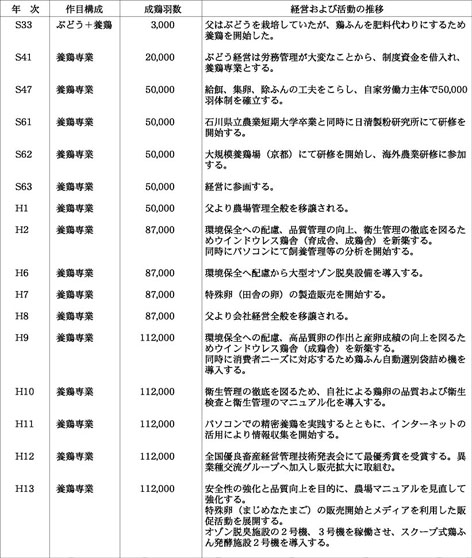

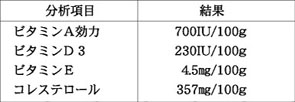

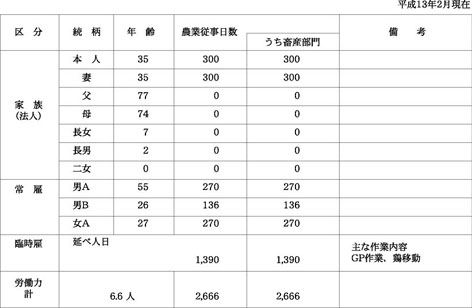

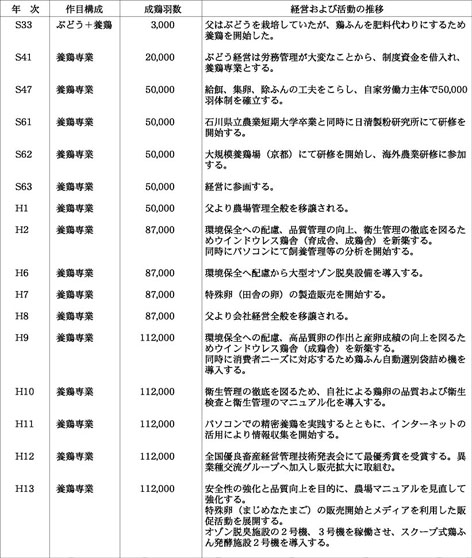

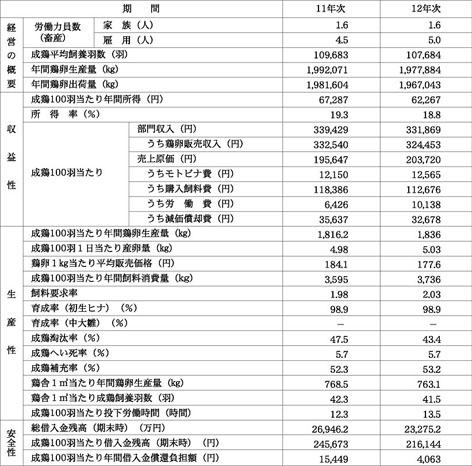

経営の概要と実績は表3~5のとおりである。

|

(表3) 労働力の構成

|

|

|

(表4) 経営の推移

|

|

|

(表5) 経営実績

|

|

たい肥の利活用については、92.2%を販売するとともに、7.8%は地元との協調を図るためおよび製品アピールのためのサンプルとして無償で提供している。

(1) 評価と課題

鶏ふんはロータリー式およびスクープ式ですべて発酵処理され、発酵時の消臭もオゾン脱臭装置により完璧に実施され、環境保全にじゅうぶん配慮されている。たい肥の乾物割合が高く、使用者には大変喜ばれている。

なお、最近たい肥販売を行う競争相手も多くなり、販売単価が下がりつつあるのが悩みである。したがって、今以上に品質の向上を図り、消費者の要望に添った製品作りに心がけ、販売競争に打勝つたい肥作りを目指す。

(2) その他

[1]鶏舎周辺の清掃

パートを1人雇用(鶏舎内の清掃を兼務)し、2週間に1回は敷地内の芝刈りや敷地周辺の草刈りを実施し、農場全体の環境美化を図っている。

また、鶏舎周辺や敷地周辺へは動力噴霧器で月1回消毒薬を散布しているが、環境保全の立場から殺虫剤は極力使用しない方針である。したがって、広い敷地内にはゴミ1つ落ちていないほどきれいに整理整頓されている。

[2]樹木や花の管理

敷地内の樹木は、庭師の手入れが年3~4回実施されているので、手入れが行届き非常にきれいになっている。

また、敷地内の道路際には、プランターに植えられた花々が四季折々きれいに咲き、従業員の気持ちを和ませている。

環境保全を優先するため、鶏舎はウインドウレスに、たい肥発酵時の消臭にオゾン脱臭を実施し、臭いを出さない畜産経営を目指し、地元との調和を実践している。

また、地元農家(果樹、野菜)へのたい肥の供給は最優先で実施し、近隣の少量使用者には無償で提供する等、大変喜ばれている。

押水町の青年団活動にも積極的に参加し、防犯委員や町内の各種行事へのボランティア活動にも積極的に対応している。年2~3回開催される町婦人部主催の卵料理講習会には、卵の提供もさることながら、消費者との貴重な意見交換の場になっている。(父は押水町の各種委員や石川県養鶏協会長等を歴任している。)

環境保全を最優先した最先端技術の養鶏を実践することで、経営が生き残り、後継者や人材も確保できると考え、次のことを実施してきた。

(1) 鶏舎

動物愛護の精神からいうと開放鶏舎や放飼い鶏舎にすべきかもしれないが、環境保全型の養鶏を考えると、空調設備の完備したウインドウレス鶏舎が最適と判断している。

(2) 最先端技術の導入

高度な自動化、省力化、合理化を追求し、衛生管理の行届いた職場作りを目指している。

また、官公庁や関係機関、関係業界等の農場見学の受入れや、麻布大学の実習生等も積極的に受入れている。

(3) オゾン脱臭装置の設置

環境問題では臭気が一番問題となることから、臭気の完璧な除去を期すため導入し良い効果を得ている。

(4) たい肥の販売

使用する側の要望に添ったたい肥(14種類20銘柄)を生産することで、循環型社会に貢献している。

(5) 休日の確保

正社員の男性Aは、農場長として鶏卵生産部門の責任者であり、一方、女性はGP部長としてGPセンターおよび鶏卵出荷の責任者である。仕事に責任とやりがいをもたせている。

また、休日については一般の会社からみると少ないが、日曜日と祝日が完全な休日、土曜日は月1回、連休は交替で休みとしている。少しでも多く休日が取れるよう努力している。

(1) 今後の目指す方向

[1]将来的には普通卵の生産を中止し、成分を明確にした新鮮で安全な高品質の中グレードの特殊卵(200~220円/1パックの年間一定価格)の生産を考えている。

[2]敷地にじゅうぶんな余裕があることから、時期をみながら最先端のウインドウレス鶏舎を(記載羽数の枠組みを遵守しながら)2~3棟を建設して、成鶏25~30万羽体制を目指す。

[3]平成12年10月と13年5月に2ヵ所にホームページを開設して知名度アップを図るとともに、13年1月よりテレビやラジオ等メディアでの広告宣伝を開始し、積極的な販売活動を展開している。

したがって、将来的には衛生管理の行届いたGPセンター(今も一部実施)を建設して全量自社販売することを考えている。

[4]平成13年11月にスクープ式鶏ふん発酵施設(2号機)を建設したが、たい肥生産の労力軽減を図るため、ロボットによるパレット積みを考えている。

[5]消費者を最優先とした衛生対策や環境対策を今以上に積極的に実施し、将来的にはHACCP対応農場やISO取得農場としての認可取得を考えている。

(2) 今後の課題

[1]人材の確保

飼養規模の拡大と自社販売の実施に伴い、将来的には正社員6名、臨時社員15名くらいの雇用を考えているが、一般会社に負けない優秀な人材を確保する上でも、他農場や諸外国への研修の実施なども必要であろう。

また、人材確保の観点からもマニュアル化の徹底と最先端技術を整備して、早急に週休2日制へ移行する必要があろう。

[2]製品の高品質化

中グレードの特殊卵(200~220円/1パックの年間一定価格)の生産については、特殊卵「田舎の卵」「まじめなたまご」の経験を生かすとともに、安全性や新鮮度、高品質など消費者ニーズに的確に対応できる生産体制の整備と生産技術が必要があろう。

また、たい肥の製造については、循環型社会の広まりや、有機農産物の消費拡大等からたい肥需要の増加はじゅうぶん考えられるので、耕種農家やホームセンター等のニーズに合った、今以上に高品質なたい肥の生産体制の整備が必要であり、たい肥部門の収支バランスを均衡させることも必要であろう。

[3]広告宣伝の実施

自農場をアピールするため、平成10年に一般消費者と農場視察者用としてパンフレットを、平成11年にスーパーやバイヤー用として会社案内のCDを作成しているが、全量自社販売となれば広告宣伝は非常に重要で、イメージアップを図るためのコンテンツ等も考える必要があろう。

その広告宣伝では卵やたい肥の情報はもちろん、会社案内や設備状況など農場のすべてをオープンにする等、情報公開を確実に行うことが必要であろう。

[4]衛生管理の徹底

環境保全と衛生管理については、経営の継続と生き残りをかける意味で徹底管理を実施しているが、これからも今以上に衛生管理の更なる徹底を図り、「卵を生産する農場」ではなく「卵を生産する食品工場」を目指して、消費者の方々と養鶏業界に貢献するという気持ちが必要であろう。

舎内環境をコントロールしたウインドウレス鶏舎

発表会資料はこちらでご覧いただけます→ |