|

◎最優秀賞最優秀賞:指導支援部門埼玉県熊谷農業改良普及センター |

|

| 1.指導支援活動の概要 |

|

|

|

|

新技術「ロングマット育苗・移植」の確立 生産性を高めるため新技術開発・導入が行われている |

刈取り作業実演検討会。検討会等を重ねることにより、米麦作農家・酪農家・関係機関等の連携が深まる |

| 2.指導支援活動の内容 |

|

|

| アンモニア処理により飼料イネの貯蔵の安全性と品質の向上を図っている(妻沼町) | 飼料イネサイレージをおいしく食べる牛 長期に保存されたサイレージにもカビの発生はない |

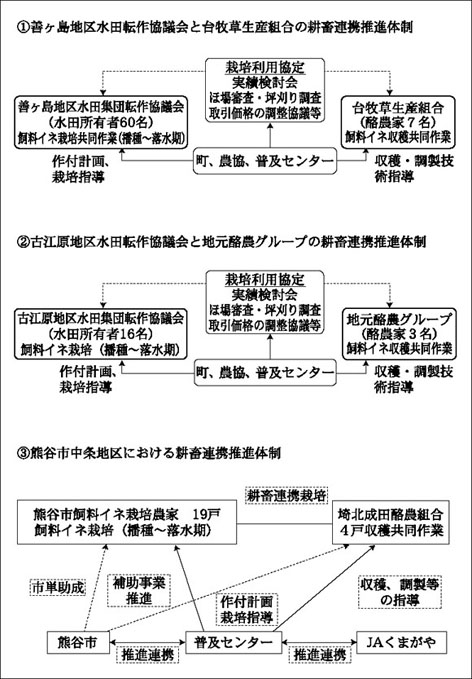

| (別図) 飼料イネ栽培・利用の推進体制 |

|

| 3.指導支援活動の波及効果の可能性 |

| 4.今後の指導支援活動の方向・課題等 |

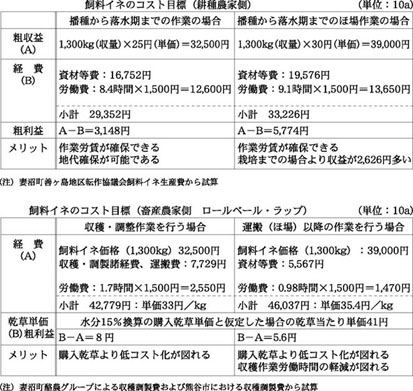

| (別表) 飼料イネのコスト目標(概算値) |

|

| 発表会資料はこちらでご覧いただけます→ |