|

都城市は、宮崎県の南西部に位置し、鹿児島県に隣接し、西は霧島山系、東は鰐塚山系に囲まれた霧島盆地となっており、総面積は306.2㎞2の農村地帯である。気候は年平均気温15.8℃、夏冬・昼夜の気温差が大きい。

平成9年次の市農業粗生産額約348億円のうち、畜産部門75.5%、約263億円を占め、そのうち約60億円が肉用牛となっており、地域農業の基幹部門となっている。また、宮崎県全体の畜産粗生産額の約15%を占め、県内有数の畜産地帯である。

子牛市場は毎月開催され、年間約22,800頭の出荷がされており、質と数が確保できるため県外から多くの購買者が訪れている。

| 区分 | 続柄 | 年齢 | 農業従事日数 | 備考 | |

| うち繁殖経営 | |||||

| 家族 | 本人 | 26 | 300 | 300 | 肉用牛繁殖経営 |

| 夫 | 30 | 300 | 300 | 肉用牛繁殖経営 | |

| 父 | 53 | 300 | 10 | 肥育豚預託経営(400頭) | |

| 母 | 46 | 300 | 0 | ブロイラー預託経営(4万羽) | |

| 祖母 | 82 | 0 | 0 | ||

| 労働力 計 |

3人 | 1,200日 | 610日 | 雇用なし | |

| 区分 | 実面積 | 畜産利用地面積 | 備考 | |||

| うち借地 | ||||||

| 個 別 利 用 地 |

耕 地 |

田 | 52 | 0 | 0 | 湿田、サコ田のため畜産利用は、ワラのみ。 |

| 畑 | 400 | 285 | 400 | 延べ作付け面積530a | ||

| 樹園地 | 0 | 0 | 0 | |||

| 計 | 452 | 285 | 400 | 借地のうち270aは夏期のみ | ||

| 耕地以外 | 0 | 0 | 0 | |||

| 畜舎・運動場 | 115 | 0 | 115 | 牛舎3ヵ所 | ||

| 共同利用地 | 0 | 0 | 0 | |||

| 品種 | 黒毛和種繁殖 | ||||

| 区分 | 成雌牛 | 子牛 | 育成牛 | ||

| 経産牛 | 未経産 | 計 | |||

| 期首 | 93 | 15 | 108 | 64 | 3 |

| 期末 | 102 | 6 | 108 | 74 | 3 |

| 平均 | 93.6 | 12.2 | 105.8 | 74.3 | 3.1 |

| 年間出荷 | 72 | ||||

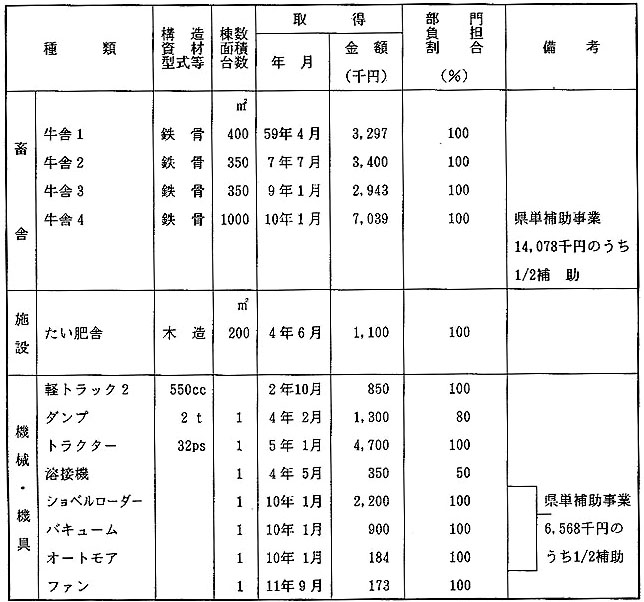

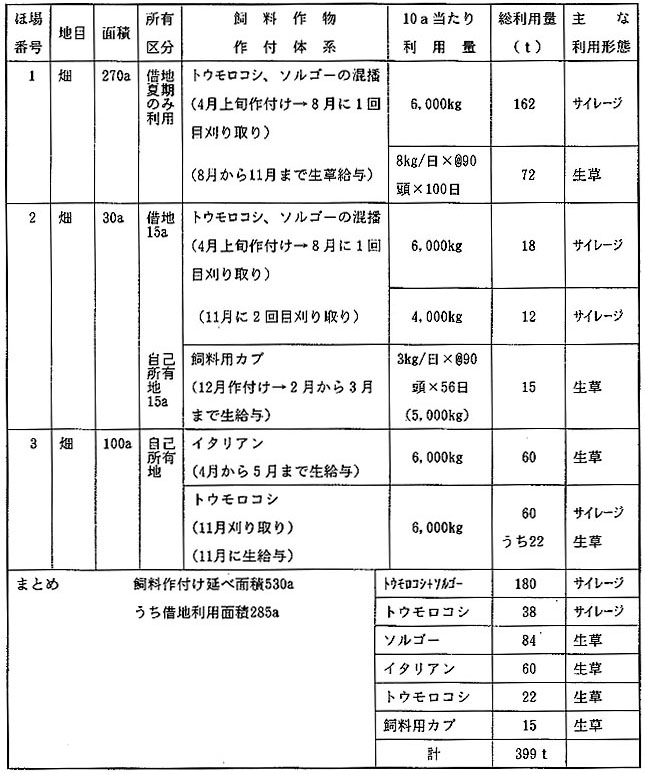

| 1) | 自給飼料生産の外部委託化 |

| 繁殖牛を増頭するためには、それに見合った自給飼料の生産が必要になってくる。そのため、遊休地等285aを借り、自己所有地と含め年間延べ530aの自給飼料の生産を行っている。この自給飼料は全てJA都城機械銀行へ委託している。費用は平成11年実績で年間約988千円(経産牛当たり約9.3千円)掛かり、TDN1kg生産費用36.0円、TDN自給率25.9%となっている。機械機具の所有は、コントラクターを利用し自給飼料の生産を行っているため、かなり少なくなっている。 | |

| 2) | 稲ワラ確保 |

| 自給飼料面積が若干少ないため地元で稲ワラの確保に努めており、毎年約8ha分の約32tを集めている。そのうち1ha分はたい肥との交換を行っている。 普段から、稲ワラとの交換をスムーズに行うため、たい肥のほしい人には無償で提供している。稲ワラとの交換以外のものは、全てほ場へ還元している。 |

|

| 3) | 飼料給与の効率化 |

| 以前まで、稲ワラ、トウモロコシ、ソルゴーの生給与については、全てカットして給与していた。 しかし、かなりの労力を要するため、試験的にカットしないで給与したところ、何の問題も起こらなかったことから、全てカットせずに給与を続け、労力の軽減につながっている。 |

|

| 4) | 牛舎ローテーションの工夫 |

| 牛舎は、3ヵ所に分かれているが、牛舎ローテーションに工夫をしている。 種付け時期は、子牛分娩後2ヵ月までに行うことから、その時期の親牛と子牛を同じスペースに集めることで、発情の発見を容易にしている。 発情の見落としがあると経営に大きく影響することから、観察はご主人との2人体制で行っている。ご主人は朝夕の計1時間、美雪氏は、昼間の飼養管理合間の1時間行っている。 |

|

| 5) | 昼間分娩 |

| 1日1回給与による昼間分娩を研修で勉強し実践している。約9割が昼間分娩を行っており、事故率の低減につながっている。 併せて、母牛の飼料給与時間の短縮がされている。 |

|

| 6) | 子牛育成技術 |

| 同時期に生まれた子牛頭数を同じスペースに入れ、良質粗飼料を競り食いできるようにしている。また、新鮮な水を飼料の近くに置き充分な飲水も出来ている。 | |

| 7) | 産肉情報の収集 |

| 子牛の肥育成績等の産肉情報データは、購買者に手紙を書いて情報を得たり、購買者が子牛市場に訪れたときには積極的に話しかけ、情報を収集し、母牛更新データとして、畜産会の品質向上対策事業で得られたデータとともに活用している。 |

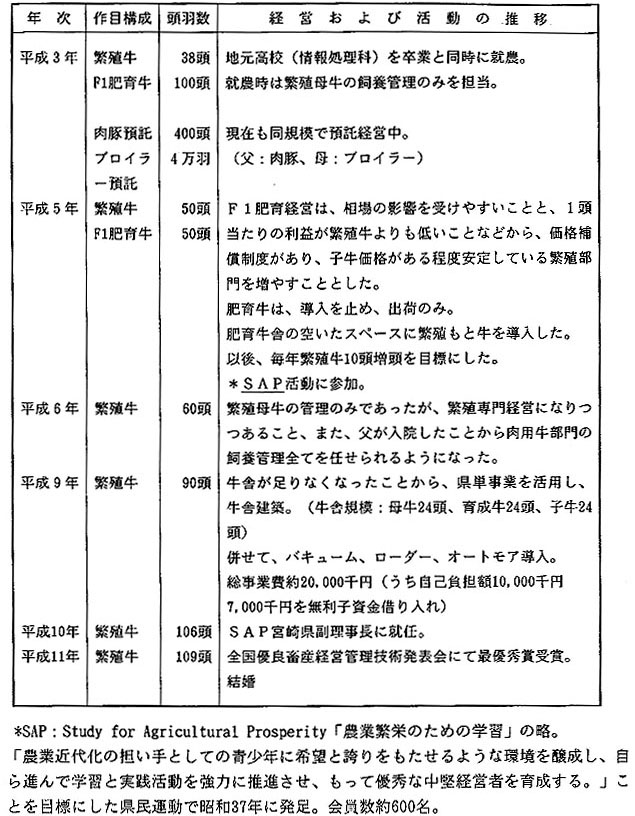

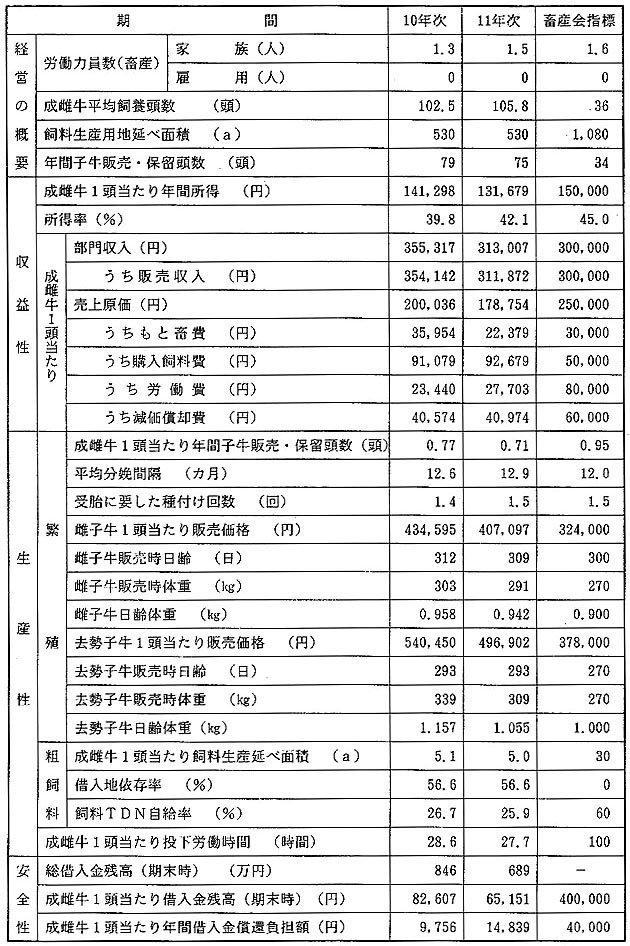

| 1) | 計画的な規模拡大 |

| 就農時38頭、平成6年60頭、平成11年108頭と、就農からこれまで毎年10頭の増頭を計画的に行っている。 50頭規模になった頃、一時、子牛の下痢に悩まされたが、ワクチン接種や牛舎ローテーションなどの工夫により解決し、その後は、順調に規模拡大が進んでいる。 |

|

| 2) | 合理的な飼養管理 |

| 成雌牛1頭当たりの年間労働時間は27.7時間と肥育経営並の労働時間となっている。 | |

| 3) | 高い収益性 |

| 成雌牛1頭当たり所得131千円、労働力1人当たり年間所得9,287千円、所得率42.1%と非常に高い収益となっている。 | |

| 4) | 低コスト生産 |

| 自給飼料生産を外部委託しているものの、出荷牛1頭当たりの生産原価は、家族労働力を除き約220千円と安くなっている。 生産性を重視し、販売子牛を量産することで、出荷牛1頭当たりの生産原価を抑えている。 |

|

| 5) | 高い子牛育成技術、高価格販売 |

| 子牛を集団で飼養し、良質粗飼料の競り食いが出来るようにしており、子牛の増体が非常に良くなっている。地元市場と比較すると、日齢体重で雌102%、去勢101%高く、併せて、販売価格では、雌110%、去勢112%と非常に高く販売されている。 |

| 1) | 家畜ふん尿処理、利活用方法、臭気対策、環境美化など環境保全の取り組み |

| 家畜のふん尿処理は、鋸屑を敷料として、たい肥舎を設け、完熟たい肥の生産を行っている。牛舎は3ヵ所に分かれているが、1つの牛舎では、その立地条件(段差約5m)を活かし、たい肥舎へ落とし込みが出来るようになっている。 また、たい肥と稲ワラの交換を積極的に行っている。普段から稲ワラとの交換をスムーズに行うために、たい肥の欲しい人には無償で提供している。このような形で、たい肥の活用を行っていることから、現在まで処理には困っていない状況である。 さらに、牛舎周辺は花、木を植え、環境美化に心がけている。特に、畜産のイメージアップを図ることを考え、いつも牛舎は清潔に保ち、地域の美化にも心がけている。 |

|

| 2) | 地域農業や地域畜産との協調・融和という点からみた活動内容 |

| 美雪氏は、子牛を購入して頂いた購買者を牛舎に招待し、わが家の子牛育成等の飼養管理を見ていただくことで、購買者をつかんでいる。 子牛の肥育成績等の産肉情報データは、購買者に手紙を書いて情報を得たり、購買者が市場に訪れたときには積極的に話しかけて情報を収集し、母牛更新のデータとして、肉用牛品質向上対策事業で得られたデータとともに活用をしている。 また、自分と同じ様な若い農業後継者との交流を図りたいことから、平成5年より、農業青年組織であるSAP活動に参加している。この活動では、プロジェクト学習や意欲的な自己啓発セミナー、各種交流会に参加し、畜産以外の後継者グループとの交流も深めている。 最近、女性で繁殖牛100頭を飼養していることから、県内の他地区繁殖部会に講師として招かれ、経営について講演を行っている。 |

|

| 3) | 経営の継続および後継者育成等について |

| 父親の「車を買ってやるから家の手伝いをしてみないか。」と言われたのが始まりであった。しかし、就農してみると車は軽トラックだったという。 5年前の父の入院を機に経営主という気持ちが強くなり、今では、各疾病の治療や繁殖もと牛の更新、飼養管理など全てを自分で決定するまでになっている。 しかし、お金の管理は父親が行い、美雪氏は、父親から給料をもらう形を取っており、美雪氏の給料11万円の中から貯金をして、これまで11頭の繁殖もと牛を購入している。先の結婚とともに、今後は金銭面も含め、経営管理移譲が進むこととなる。 これまでの経営規模が達成できたのは、両親の肉豚とブロイラーの預託料で生活をし、牛で儲かった分は、そのまま牛に投資することが出来たからであるということを常に意識している。また、「家族経営協定」を締結し、定期的に休日をとれるようになり、農業をさらに魅力あるものにしている。 今後の経営については、パートナーであるご主人の悟氏と話し合い、2人による新たな方向が模索される。 |

繁殖部門は現状維持し、夫婦で経営内容の充実を図り、将来は繁殖肥育一貫経営を目指している。

| 1) | 母牛の血統構成の充実を図る |

| 子牛市場では、現在産肉能力性の高い子牛が求められている。そのためには、繁殖牛の血統構成について先を見越しながら、一定の種雄牛に片寄ることなく揃えておく必要がある。そのためにも、市場での情報収集、購買者からのデータ収集に努め、わが家の育種価的なものを図る。 | |

| 2) | 繁殖能力を上げるため、計画的な更新を進める |

| 繁殖経営の基本は、分娩間隔の短縮である。現在、ほとんどの牛で年一産を確立している。しかし、数頭が足を引っ張る形になり経営全体で年一産が確立されていない。特に高齢牛の分娩間隔が長くなる傾向があり、その更新を定期的に行っていく。 | |

| 3) | 自己資本率100%の経営を行う |

| 平成11年末、飼養繁殖牛108頭のうち、6頭(2,442千円)が農協有牛となっている。まずは、この分の借入額を早めに償還し、100%自己所有牛とする。 次に、残りの借入残高(牛舎:4,450千円)を償還し、自己資本率100%の経営を達成する。 |

|

| 4) | パソコンによる経営管理 |

| 高校は情報処理科を卒業したこともあり、パソコンの操作は出来る。 これまでは、現金出納簿、繁殖台帳の管理など全て手計算で行い、自分の身に付けてきた。結婚したことで時間的な余裕も出来てきたので、ご主人とパソコンによる経営管理を進めている。 |

|

| 5) | 肥育の取り組み |

| 将来、一貫経営を目指していることから、試験的に経産牛の廃用肥育を行っている。肥育牛の出荷は枝肉で出荷し、その成績を夫婦で確認している。また、地元の肥育経営の人々から肥育技術の情報を収集しながら、技術の習得を行っている。 |