| 1) |

循環型農業の実践

| (1) |

食品副産物の利用

昭和52年からジュース粕の飼料利用を開始して、産業廃棄物として処分されていた資源の有効活用を始めた。

昭和55年から粕類を利用したTMRの生産に取り組んだ。固定式飼料攪拌機による飼料調整と飼料給餌車の利用による飼料給与作業の実施により省力化が図られた。

また、単体では水分が多いため取り扱いの難しかった粕類の利用性が改善されるとともに、飼料の嗜好性が向上して選び食いがなくなり泌乳量の増加につながった。

昭和63年からは、焼酎粕などを混合したTMRをトランスバックに詰めてサイレージ発酵させる方法により飼料生産を開始した。400㎏のトランスバック単位で飼料の調製、保管、給餌ができるようになったため、より計画的な飼料生産管理が可能になるとともに、飼料運搬や給餌作業が効率的に行えるようになった。

このように、産業廃棄物として処分されていた食品副産物(焼酎粕、ジュース粕、豆腐粕、カット野菜くず)などの積極的な活用を行い、独自の飼料給与体系を確立していることが、本川牧場経営の礎となっている。

これらの食品副産物は、アメリカで飼料分析を行い、その結果に基づいて飼料設計を行っている。現在では、生産したTMRの約半分は販売している。 |

| (2) |

家畜ふん尿処理とたい肥利用

経営規模の拡大に伴い増加するふん尿処理量に対しては、牛舎建設時に併せてたい肥舎も建設することで対応してきた。

平成7年に建設したフリーバーン牛舎では、ふん出しと敷料の搬入は全てホイルローダーで行い、作業の効率化を図った。牛舎に直下型換気扇を設置することで牛床の水分が低減でき、たい肥舎投入時の原料水分が低下したため、堆積後早期に発酵が始まるようになって、たい肥化の促進が図られた。

合計1,000頭を越える牛からの排せつ物は、発酵させて良質たい肥とすることで新たな資源として利用される。生産したたい肥は、近隣の梨農家を始めとした地域の耕種農家に全量販売しており、産地を支える重要な役割を担っている。 |

|

| 2) |

企業感覚の経営

| (1) |

経営の成果

昭和50年の牧場移転以来、複式簿記を始め、TMRの生産販売や経営規模の拡大、新規事業の取り組みなど独自の創意工夫と信念で経営を確立してきた。税理士などのアドバイスを受けながら、適切な経理の把握や計画的な経営管理に努める中で、法人化にも取り組み、雇用型酪農経営を実現できた。

現在では、社員12名、パート16名を雇用して、年間売上高6億4千万円(平成11年度実績)までとなった。 |

| (2) |

効率的な飼養管理体制

規模拡大に伴う搾乳作業への対応については、近い将来の規模拡大計画も考慮して、20頭複列のヘリンボーン式パーラーを導入した。搾乳手順をマニュアル化することで、搾乳作業はすべてパート従業員で対応することが可能となった。パーラー施設の稼動率を上げるとともに泌乳量を増加させるため、現在は3回搾乳を行っている。搾乳作業はパート従業員でローテーションを組んで行い4時、12時、20時から開始して各4時間程度で終了する。

常時雇用従業員は搾乳作業から解放されて、パソコンを利用した的確な個体管理など飼養管理に専念できる体制が確立されるとともに、受精卵移殖による和牛子牛生産の増加など所得拡大につながる取り組みが可能となった。 |

|

| 3) |

先進技術の導入

| (1) |

快適な牛舎環境の確保

平成7年度に建設したフリーバーン牛舎は、飼養管理作業を全て機械化することを前提に効率的な作業動線を考えて設計し、建設した。牛舎には直下型換気扇を設置しており、屋根の高さを8mと高くして通気をよくするとともに、敷料としておがくずや安価な粉砕バークを十分に投入することで牛床と牛体は常に清潔な状況に保たれている。また、夏期の暑熱対策として細霧装置を設置しており、年間を通じて乳牛の衛生管理が良好に行われている。 |

| (2) |

パソコンを利用した個体管理

乳牛には個体管理装置を取り付けてあり、毎日の生産乳量と歩数のデータが自動的にコンピュータに送られてくる。これらのデータを毎日チェックすることで、600頭を越える乳牛に対して発情や疾病への対応が可能となっている。

繁殖管理のデータも、パソコンに入力することで、人工授精や妊娠鑑定、乾乳等の作業を漏らすことなく的確に行うことができ、空胎日数の短縮や生産乳量の増加を達成することができた。

乳牛は6群に分けて管理しており、各牛群に応じた的確な飼養管理により平均空胎日数93日、経産牛1頭当たり年間生産乳量は8,870㎏(平成11年実績)である。 |

| (3) |

独自の飼料給与体系

TMRの原料となる食品副産物はアメリカで飼料分析を行い、飼料設計は専門のコンサルタントを活用して最新の栄養科学を取り入れて行っている。

TMRの種類は、搾乳、乾乳、育成など用途別に適正な配合を行い、ボディコンディションの維持や高泌乳を実現している。 |

|

| 4) |

乳肉複合経営の確立

飼養頭数の増大に伴って、増加する子牛の付加価値を付けたいという思いで、平成5年から受精卵移殖事業に取り組み、乳牛からの和牛子牛生産を開始した。販売頭数は年々増加したが、和牛子牛は乳牛に比べるとデリケートで飼養管理が難しく、乳牛子牛と同じような管理では十分な発育をさせることが困難であった。

平成11年に和牛子牛への自動哺乳機の導入を行ったところ、個体ごとに哺乳管理ができて、ミルクの量や濃度・温度が安定したことや、哺乳作業から解放された従業員が子牛の観察を十分できるようになったことから、事故率が低下して増体の向上が図られ、和牛子牛生産技術を確立することができた。 |

地域との「共生」、これは本川牧場のテーマである。未利用資源の活用やたい肥の供給による循環型農業への取り組みを始めとして、いろいろな角度から地域とともに発展する事を願っている。

受精卵移殖による和牛生産を始めてから、地域の中核農家で作る「日田肉用牛経営者倶楽部」という研究会組織に加入し、和牛農家と情報交換を行ってお互いのレベルアップを図ってきた。

本川牧場は供卵用和牛が70頭で、和牛子牛の出荷は150頭になり、出荷頭数では県内最大規模の肉用牛経営となった。地域にも肉用牛繁殖経営の多頭化に取り組む農家が現れるなど地域畜産の活性化につながっている。

他にも、大分県農業法人協会や地域のライオンズ倶楽部などにも加入して異業種との交流も積極的におこなっている。

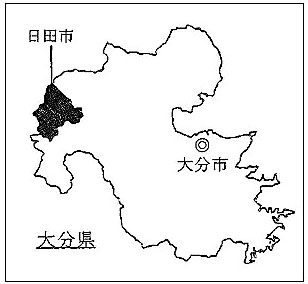

日田市は、北部九州のほぼ中央、大分県西部に位置し、総面積は269平方㎞で、そのうち山林が77%を占める日田杉の産地である。古くから交通の要所として、また江戸幕府直轄の天領の地として栄え、歴史と文化の調和のとれた街として観光客も多く訪れている。

日田市は、北部九州のほぼ中央、大分県西部に位置し、総面積は269平方㎞で、そのうち山林が77%を占める日田杉の産地である。古くから交通の要所として、また江戸幕府直轄の天領の地として栄え、歴史と文化の調和のとれた街として観光客も多く訪れている。