�@�݂ǂ苍���̂���m�������́A���É��s�̓암�����ɓ˂��o���������ňɐ��p�ƎO�͘p�Ɉ͂܂�Ă���A�����S�`14km�A��k45km�A�ʐ�383km2�ł���B���ϋC����15�`16���Ɖ��g�ŔN�ԍ~���ʂ͖�1,500�o�ł���B�m���n��́A�T�s�T������Ȃ�l���͖�57���l�A�k�����ɂ͖��É��암�y�ш߉Y�����̗ՊC�H�ƒn�т�����A�S�|�Ƃ��͂��ߊ֘A��Ƃ��i�o���Ă���B�܂��A�ɐ��p���ɂ͖��É��`�A�O�͘p���ɂ͈߉Y�`������A�f�Ղ̗v���ɂȂ��Ă���B�]�O����A�q�ƁE�@�ہE�����Ɠ�������ł���ƂƂ��ɒ{�Y�ɂ����Ă����{�Ő��Y�����z�������̖�P�������Y����Ă���B

�@�암�͔_�ƁA���Ƌy�ю��R�i�ς𗘗p�����ό��n��ƂȂ��Ă���B�����ɂ͒����V���ۋ�`�̌��݂��v�悳��A����̊J���������܂��n��ł�����B

�@�m���n��_�Ƃ̌��S�̂ɐ�߂銄���́A�_�Ɛ��Ŗ�X���A�k�n�ʐςŖ�12���A�_�Ƒe���Y�z�Ŗ�11���ŁA�t�L�E�~�J���E�^�}�l�M�E�m�����̎Y�n�ƂȂ��Ă���B

�@�{�Y�ɂ����Ă͓��p���A���p���A�A�{�����{����A���ł����p���͑S���ł��L���̎Y�n�ƂȂ��Ă���B

�@�_�Ƒe���Y�z�̂����{�Y�̐�߂銄���͖�40.2���A�݂ǂ苍���P���Ō����53.8���Œ{�Y�͓��n��_�Ƃ̎�͂ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��46���_�ѓ��v�j

| �敪 | �_�Ƒe���Y�z | �{�Y�e���Y�z | ���p�� | ���p�� | ���̑� |

| ���m�� | �S���~ 363,663 |

�S���~ 80,810 �i22.2%�j |

�S���~ 23,455 |

�S���~ 8,648 |

�S���~ 48,707 |

| �m���n�� | 40,371 | 16,242 �i40.2%�j |

7,118 | 2,533 | 6,591 |

| �݂ǂ苍���Ǔ� | 22,087 | 11,884 �i53.8%�j |

5,461 | 2,180 | 4,243 |

�\�Q�@�m���n��̓��p���E���p���̎��{��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��46���_�ѓ��v�j

| �敪 | ���p�� | ���p�� | ||||

| ���{�ː� | ���{���� | ���{�ː� | ���{���� | ���p�� | ||

| �� | �� | �� | �� | �� | ||

| ���m�� | 730 | 45,600 | 660 | 59,900 | 48,300 | |

| �m���n�� | 209 | 14,840 | 107 | 14,240 | 11,573 | |

| �݂ǂ苍���Ǔ� | 134 | 11,410 | 94 | 13,020 | 11,160 | |

�\�R�@�݂ǂ苍���P���̒n��ʎ��{��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�݂ǂ苍�����_��Ē����j

| �敪 | ���p�� | ���p�� | |||||

| �ː� | �o�Y�� | ���o�Y�E�琬�� | ���v | �P�������� �N�ԓ��� |

�ː� | ���� | |

| �� | �� | �� | �� | kg | �� | �� | |

| ���c�s | 50 | 4,405 | 471 | 4,876 | 7,490 | 38 | 6,540 |

| ���v�䒬 | 15 | 1,001 | 392 | 1,393 | 6,796 | 6 | 320 |

| ���Y�� | 15 | 702 | 185 | 887 | 6,944 | 11 | 1,110 |

| ���L�� | 12 | 653 | 111 | 764 | 7,129 | 12 | 1,070 |

| ���l�� | 18 | 953 | 357 | 1,310 | 6,794 | 6 | 600 |

| ��m���� | 9 | 742 | 192 | 934 | 7,387 | 9 | 760 |

| ���v | 119 | 8,456 | 1,708 | 10,164 | 7,246 | 82 | 10,400 |

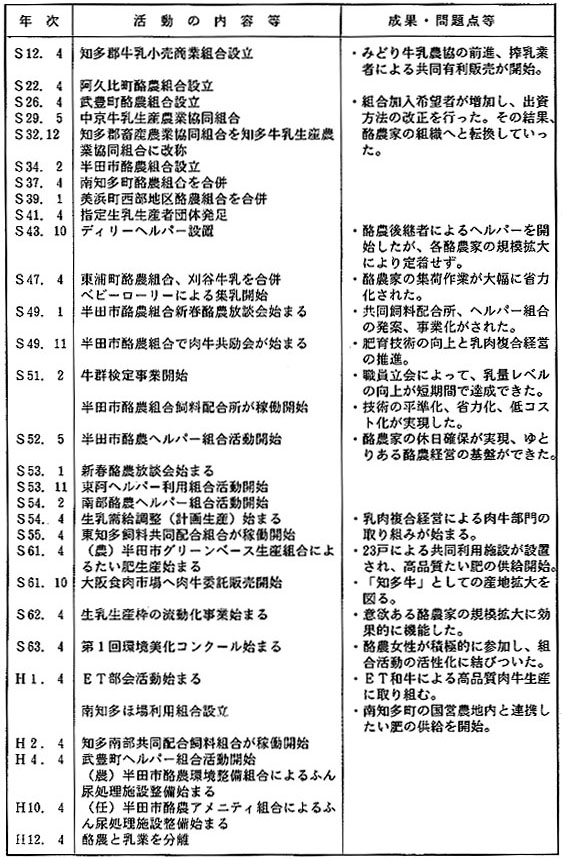

�}�P�@�݂ǂ苍���_�Ƌ����g���g�������ƌo�Y�����{�����̐��ځi����11�N8��1�����݁j

�@���a12�N�A�����c�Ǝ���@�̉����ɂ���ċ��������{�݂̊g�[�E�������}���ƂȂ����B�����ŋ����̋���������ړI�ɒm�������Ǔ��̖q��o�c��29�˂��m���S�����������Ƒg����ݗ������̂��A���݂݂̂ǂ苍���̑O�g�ł���B

�@���̂悤�ɗ��j����Y�n�ɂ����āA�x�������̖ړI�͉��������̂��B

�@����́A�@���ɂ��āu�ׂ��闏�_�A��Ƃ肠�闏�_����������B�v���ł���A����ɑ��闏�_�Ƃ̋����v���Ƃ݂ǂ苍�����͂��߂Ƃ��闏�_�Ɋւ���S�Ă̐l�������u���{��̗��_�Y�n��ڎw�����I�v�Ƃ�������ł���B���R���݂��A�g�����S�����v���Ă��邱�Ƃł���A�n��ɒ��a����21���I�̗��_�̊m���Ɍ������Ď��g��ł���B

�@�݂ǂ苍���̎x�������̔w�i�͊F�����R�Ɉӌ����o��������@���������u�V�t���_���k��v�ł���A�����ŏo���ꂽ�V�����A�C�f�A�����Ɖ�����Ă������B

�@�܂��A���k��Ɍ��炸��ɗ��_�Ɠ��m�Řb�������@��������A���_�̂��ǂ������ɂ��ċc�_�������ʂ��A�]���̔_�����ƂƂ͈قȂ�݂ǂ苍���Ǝ��̎��ƂƂȂ�A���̒��ŁA�X�̌o�c�����b�g�Ƌ����ɂ�郁���b�g����肭�ǂƂ肵�ĕ��ƂƋ����A�����Ƌ����������o���Ă����ςݏグ�����ɂ��x���������m���������Ƃł���B

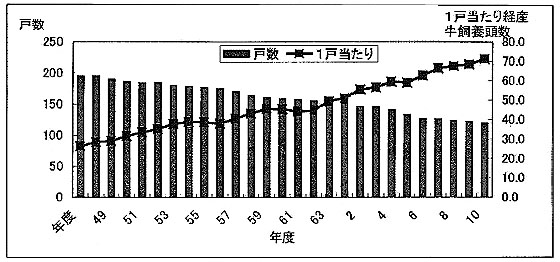

�@�V�t���_���k���e�s���̗��_�g�������ɑ���x���ɂ���āA�l�ł͑Ή��ł��Ȃ������ł������g�D�ɂ���ĉ������Ă����V�X�e�����m�����ꂽ�B���̌��ʁA�����v�搶�Y��݂ǂ苍���̗��_�ƌː��̌�������35���ȉ��i�S���ł�72���̌������j�A�o�Y��������122���A�������Y�ʂ�170���i�����������10�N�j�ƑS���ł��g�b�v�N���X�̗��_�Y�n�Ƃ��Ĕ��W�������Ă���B

�@�ł��傫�Ȑ����v���͗��_����芪���ۑ���N���A���Ă������ƂŁA��p�҂����_�ɑ����͂������A�ӗ~���鎖�ƌp���҂ƂȂ������Ƃł���B�����āA��p�҂̎��ƌp���ɂ���Ă���Ȃ�K�͊g�傪�}��ꂽ���ƂŁA���_��Y�n�Ƃ��Ă܂��n��Y�ƂƂ��Ēn��ɍv�����錹��ƂȂ��Ă���B

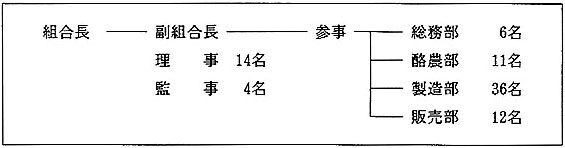

�}�Q�@�݂ǂ苍���_�Ƌ����g���g�D�}

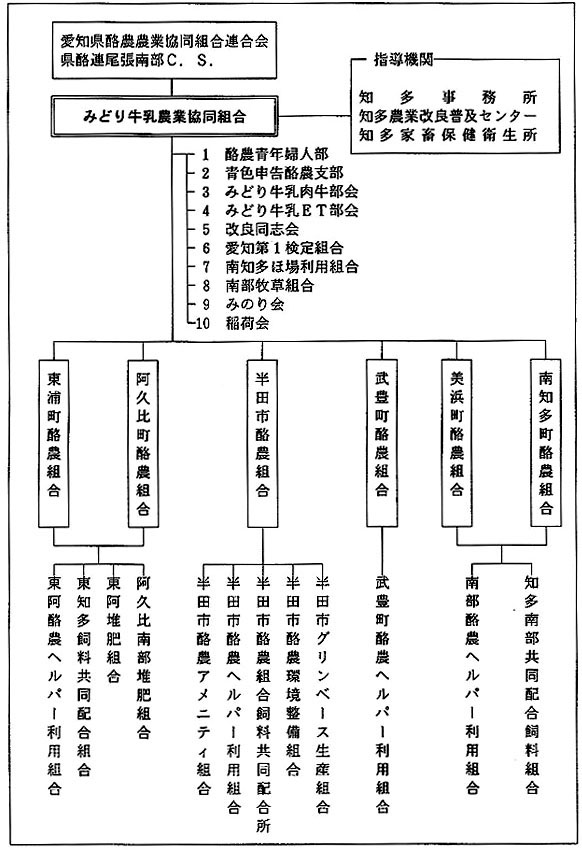

�}�R�@�݂ǂ苍���_�Ƌ����g���W�̑g�D�̌n�}

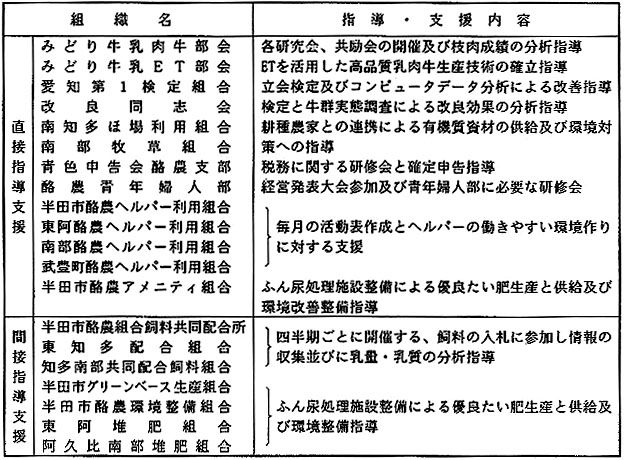

�\�S�@�݂ǂ苍���_���̎w���E�x�����e

| (1) | �����̗L���̔��ƒn����Y�i�̐��Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@�u�ꌳ�W�ב����̔������_�Ƃ̐i�W�ɂȂ���v��M���ɁA���ӗ��_�g�����������戵�ʂ��g�債�āA���L���ɐ�����̔����邱�ƂŁA���_�o�c�̊�Ղ��x�����B �@�܂��A�m�������̈��S�E���S�E�V�N�ȓ����i�Ƃ��āA�w�Z���H���n�߁A��������҂ɒ��邱�Ƃɂ�荂���]����ƂƂ��ɁA����҂Ƃ̌��т��ɂ��傢�ɍv�����Ă���B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (2) | �V�t���_���k��ɂ��g�����j�[�Y�̎��Ɖ� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@�g�����̎��{�K�͂��傫���Ȃ�ɂ�āA�g����������K�v�Ƃ��Ă��邩�𐳊m�ɔc�����������Ȃ��Ɨ��_�o�c�W�����邱�Ƃ�����ł������B���̂��߁A�݂�Ȃ��m�b���o�������A�o�c�̈ꕔ�Ɖ����Čo�c���S�̌y����}�邱�Ƃ����Ɖ�����x���̐��̐������K�v�Ƃ���Ă����B �@���a49�N�P���ɔ��c�s���_�g���ɂ����Ďn�܂����u�V�t���_���k��v�i���a53�N����݂ǂ苍������Áj�́A���_�Ƃ̍l����ӌ������Ɖ��������I�ȉ�ł���B �@�Ⴂ�l�������������₷�����͋C������A�g�����S�����Q�����ė��_�ɂ��Č�荇���������i�I�ȃA�C�f�A�����ݏo����A�n�族�_�̍�����x���鎔�������z������w���p�[���Ƃ̂��������ƂȂ����B �@�݂ǂ苍���́A���̖������Ɉӗ~�������Ď^�������g�����ɔC�ӂ̑g�������������A�n�族�_�g���̈ӌ������Ɖ������B�܂��A���_�o�c�Ƀv���X�Ȃ��Ƃ͑��n��ւ��������y������悤���������A�݂ǂ苍���S�̂̃��x���A�b�v�ɍv�������B �@�ߔN�ł́A����̗���ɂ������u�t�ɂ��u������悵�āA���_�Ƃɑ��Ďh����^����������}����g�݂Ƃ��čD�]���Ă���B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (3) | �����z�������� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

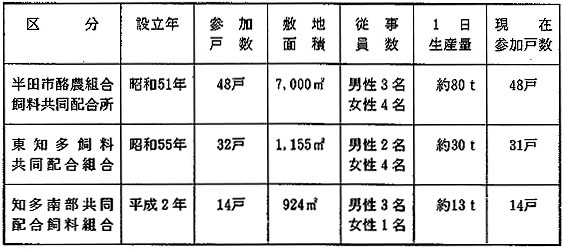

| �@���a49�N�̔��c�s���_�g���̐V�t���_���k��ł́A�u�l�ɋ��H�Z���^�[������̂Ȃ�A���ɂ����Ă������̂ł͂Ȃ����H�v�ɂ���ċ��������z�����ւ̎��g�݂��n�܂����B�����A�K�͊g��ɂ���ē���50���ȏ�̎��{�_�ƂʼnƑ��J���͂̕s���������Ă������ƁA���̂������������ɗv�����Ǝ��Ԃ��Q���Ԉȏ��v���Ă��邱�Ƃ����ł������B �@���̂��߁A���c�s���_�g���g�����̓w�͂ƊW�@�ւ̎x���ɂ���ċ��������z���������a51�N�Ɋ��������B���̂��Ƃɂ��A�����̑�ʍw���A��ʏ���ɂ�鎔����̐ߖ�y�ю����̕i�����オ�}���A���{�Z�p�̕������ɂ����ʋy�ѓ����̌���A���R�A�����z���ɗv�����Ǝ��Ԃ����̕��Ɛ��̊m���ő啝�ɒZ�k���邱�Ƃ��ł����B �@���݂̔z�����́A�����W�A�X�N�x�̐��Y�V�X�e�����ؓW���{�ݐ������Ƃɂ���ăR���s���[�^����̑S�����V�X�e���ƂȂ�A�P�������萶�Y��80���i�����z���P���j�̔\�͂�L���Ă���B���������ɒn������甭������H�i��������ƐŊۗ��g�E�����R�V�𗘗p���āA�P��20�~�^�s����R�X�g���������������_�o�c�̊�Ղ��x���Ă���B �@���̌�A�݂ǂ苍���A�W�@�ւ̎w���̂��Ƃɓ��m�����������z���g���A�m���암�����z�������g����ݗ������B  �\�T�@�݂ǂ苍���_�Ƌ����g���P���̋����z�����̊T�v |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (4) | �w���p�[���p�g�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

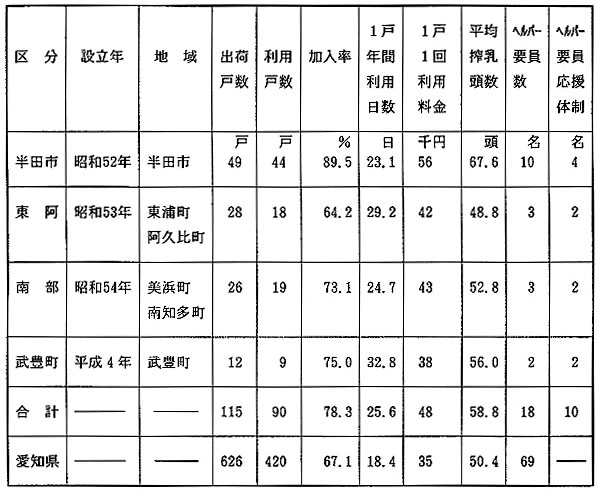

| �@���a51�N�̔��c�s���_�g���̐V�t���_���k��ł̈ӌ����w���p�[�g���ݗ��̂��������ƂȂ����B����͂��闏�_�ƕw�l�̒�ĂŁA�u��������ł̗��_�]���͏I�g�Y�Ɠ����B���Ƃ��x���������ė~�����B�v�ł���B �@���c�s���_�g���A�݂ǂ苍���A���y���ł̌����̌��ʁA�u���Y�d�_��`���琶���d�_��`�ւ̓]�����l����ׂ��B���Ԃ����Ŕ����l���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�Ƃ̌��_�����C�w���p�[���ٗp���A��l��g�̃w���p�[���v���ɏ]���ď������_�Ƃ����A���_�Ƃ́u��x���v��ۏ��悤�Ƃ������̂ł������B �@�^��������K�͗��_��21�˂��Q�����ď��a52�N�T���Ƀw���p�[���p�g�����X�^�[�g�����B�݂ǂ苍�����w���p�[�g���̑g�������ǂ������u�w���p�[���Ɛ����ւ̌��̓w���p�[�v���̎����ł���B�v�Ƃ̍l���Ɋ�Â��\���ɔz���������ʁA�w���p�[���x�蒅���Z���ԂŎ����ł����B�w���p�[���x�̒蒅�ƂƂ��ɏ��K�͗��_�Ƃ̎Q����������悤�ɂȂ�N�X�������Ă���B �@���̂悤�Ȍo�߂��o�āA���_�Ƃ̋x�����m�ۂ���A�݂ǂ苍���Ǔ��ł͏��a53�N�ɓ������_�w���p�[���p�g���A���a54�N�ɓ암���_�w���p�[���p�g���A�����S�N�ɂ͕��L�����_�w���p�[���p�g�����������Őݗ�����S�n��ʼnғ����Ă���B�w���p�[�v���̌��C��w���p�[�g���̉^�c�ɂ��āA�݂ǂ苍�����S�ʓI�ȃT�|�[�g�����{���Ă����B�݂ǂ苍���ł̌�p�Ґ������̎Y�n�Ɣ�r���đ������R�̂ЂƂɂ́A�w���p�[���x�̏[��������B �\�V�@�݂ǂ苍���_�Ƌ����g���w���p�[���p�g���̊T�v �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i����12�N4���݂ǂ苍���_�����ׁj  �\�W�@���_�]���҂̔N��\�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i����11�N�j

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (5) | ���������o�c�̊m���ɑ���x�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@���a54�N����̌v�搶�Y�́A�s���̎w������������������݂ǂ苍���ɂ����闏�_�{�����̓��������o�c�ւ̎��g�݂�����������_�@�ƂȂ����B �@�]������o�Y���̔p�p�����s���Ă��ē����̔��ɂ��o�c�̗L�����͗�������Ă����B���������O�i�����A���ƎY�q���̈�є��ɂ����p�����Y����荞�`�Ԃ��݂ǂ苍���̓��������o�c�ł���B�����̊��ʐ��Y�Ƃ̂��˂�������A�ĕ��؋��ɂ͐ϋɓI�ɘa������t�����āA���؎��̂̌����ƉĊ��̓��ʊm�ۂɎ��g�B�݂ǂ苍���͗D�ǂȘa�����t�̌����∴�����s���A���������̒蒅�𐄐i�����B �@���a61�N������H���s��ւ̈ϑ��o�ׂ��݂ǂ苍�����s���A�����̓����́u�m�����v�Ƃ��ďo�ׂ��Ă���B �@�o�א��т̑f�����t�B�[�h�o�b�N�Ɣ��Z�p�����ړI�ɁA���a61�N�����������萶�Y�҂𒆐S�Ɍ����i57���j���A�}��������ʂ���������J�Â��Ă���B �@�����R�N����̋����̗A�����R���ɑΉ����邽�߁A�����Q�N�ɂd�s����i38���j�����A���ڐA�����p���A���p�����獕�јa��̎q�����Y���s���Ă���B �@�u�m�����v�̒n������E��`�����Ƃ��āA����10�N�ɗ��_�Ƃɂ��Ă������X�g�����u�����̗��v���I�[�v�������B����͔��c�s���_�g���N���ɂ��u���Y�҂̎�Ő��Y�����Љ�����B�v�u�n���̎Y�ƂƂ��Ēn��ɍv�����Ă��������B�v�Ƃ����v���������������̂ł���B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (6) | �������Y�g�̗����� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@���a54�N���琶���v�搶�Y���n�܂����B�v�搶�Y�̖��_�͗D�G�Ȍ�p�҂��������Ƃł��肻�������邽�߁A���B���g�������̐��Y�g�����K�͑g�����i�N�ԓ���200�������j�ƏA�_��������̐N�̂���g�����֗D��I�ɔz�������B �@�����ď��K�͂ȑg�����ւ̗D��z���I����A���ю�`�ɂ��z���ɐ�ւ������u��������g�����v�Ɓu��肫��Ȃ��g�����v�Ƃ̐F�����������A�g�����̒��ɐ��Y�ӗ~�̌��ނ�������ꂽ���߁A���a57�N����݂ǂ苍�����������ɑg�����̐��Y���т��f�����A�g�����Ԃ̐��Y�ӗ~���ēx��������[�u���u���Ȃ���A���Y�g�����Y�Ƃ��čl�����K�Œu�������邱�Ƃɂ���ė��������邱�Ƃ��n�߂��B�����30�~�^�s�Ő��Y�g�𗬒ʂ��������Ƃł���B����ɂ���Ď��g�����͐��Y�g���w�����邱�Ƃɂ���āA�������o�ׂ������������������O�����ȗ��_�o�c���Č����邱�Ƃ��ł����B�܂��A���a62�N�͌�p�҂��������A�_�����N�ł�����肪�ӗ~�I�Ɍo�c�Ɏ��g�ޘg�̊m�ۂ��o�����̂ł���B �@���̌�A���݂̂ǂ苍���̎��g�ݎ��Ⴊ���̎��ƂƂ��č̑������Ɏ��������Ƃ�����A���̐挩���͍����]���������̂ł���B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (7) | �����I�Ȃӂ�A�����̎������� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@�݂ǂ苍���̎x�����C���e�[�}�́A�S���̑��n��ɐ�삯����K�͂Ȃӂ�A�����̓K�����̐��i�ł���B �@���ɍ��Z���̒��������c�s���_�g���͂ӂ�A�����ɕK�v�Ȏ{�݂̐����ɑ��āA�n��I�E�g�D�I�Ɏ��g��ł���B�{�ݐ�����ړI�Ƃ���W�c���\�����āA�⏕���ƂɎQ�����Ă���B �@���a61�A62�N�ɂ݂ǂ苍���̎w���ɂ��A�_���g���@�l���c�s�O�����x�[�X���Y�g���A�����S�A�T�N�ɂ͔_���g���@�l���c�s���_�������g���ɂ��ӂ�A�����{�ݐ����ɂ́A�����_���������ǂƂ�������̔����[�g���o�ϘA�����߁A���̔_�ƒc�̂Ƃ̒�g�����ю��Ƃ�W�J�����B �@�݂ǂ苍�����ϋɓI�ɑ����_���ƒ�g�����Ԃ��ƂŁA�����I�Ȗ��ł��邽����̔̔��ɂ���������肩���邱�Ƃ��ł����B�܂��A�����̎{�ݗ��p�g���̃��C���|�T�u��i�K�����ɂ��ӂ�A�����쉻�����͑S���I�ɍL���D�ǎ���Ƃ��ďЉ��Ă���B �@�ŋ߂ł͒{�Y�A���j�e�B���Ƃɂ���Ď{�ݐ�����}���Ă��邪�A����́i�C�j���c�s���_�A���j�e�B�g�������ǂ��݂ǂ苍���_�����������͂��߂Ă̂ӂ�A�����{�ݐ����W���Ƃł���B����́A����̗��_�o�c�̐ϋɓI�Ȕ��W���l����ƁA�ӂ�A�̓K���Ǘ��Ɨ��p���i���ł��傫�ȉۑ�ƂȂ邽�߁A���_���_���Ƃ��đΉ����l���Ȃ��Ă͂����Ȃ�����ƔF���������߂ł���B�܂��A���Y����������𗬒ʂ��邽�߂̎d�g�ݍ����A���W�@�ցE�s�E�����_���ƌ������ĐV���Ɏ��g�݂����Ă���B �@�܂��A�{�ݐ����̐i�W�ɂ���āA�L�C��Ɏ�肩���邱�Ƃ��K�v�ɂȂ��Ă���B���ɁA���������ށi�������ہj�̋����|�{�E�S�˔z�z�E�U�z���i���L�C��Ƃ��Ď��{���Ă���B���̎���́A���ƒ��肩�痧���グ�܂ł킸���R�����Ԃōs���Ă���A���̒n��ł͌��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��X�P�[���ł̎��g�݂ł���Ɠ����ɂ݂ǂ苍���̃X�s�[�f�B�[�Ȏx���̐��������Ă���B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (8) | �k��_�ƂƂ̘A�g�ɂ��L�@�����ނ̒� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@�k��_�Ƃƒ{�Y�_�Ƃ̐�i�I�ȘA�g����Ƃ��āA��m���ُꗘ�p�g���ƍ��c�_�n�J�����ƒn���̑��E��p�H��̔_�p�n���p�g���Ƃ̊Ԃ̂����싟��������B���c�J���_�n���̔_�n�͕Ŋ�̔��ɂ₹���y�n�ŁA�k��_�Ƃ͖�؍�t���̂��ߗǎ��ȗL�@�����ނ�K�v�Ƃ��Ă����B����A���c�s���_�g���𒆐S�Ƃ��闏�_�Ƃ́A�ӂ�A�����{�݂��琶�Y����鑽�ʂ̂����������I�ɋ����ł��鑊���T���Ă����B�����ł���痏�_��22�˂���m���ُꗘ�p�g�������N�ɑg�D���A���E��p�_�p�n���p�g���Ƃ̊Ԃł�����̋����y�ю����앨�͔|�A�Q�`�R�N�ԂŖ�ؓ��̗֍�����āA�H��S�̂̔_�n�ɂ�������{�p�������Ȃ���������������茈�߂ł���B �@���ӂ���𓊓������ُ�͕K�������앨����t�����āA�����������Y�ɍv�����Ă���B���݂ł́A�N�Ԗ�15,000���̂�������������Ă���A�k��_�Ƃ͔엿��̐ߖ����ʂ������A���_�Ƃ͈���I�Ȃ�����̋������ł��邽�ߑo���Ƀ����b�g���o�Ă���B�܂��A�����S�N�ɂ́A���c�s�A��m�����̗��_�Ƃ���̂ɂ����A�암�q���g���i14���j���������ꂽ�B �@��m���ُꗘ�p�g�����l�ɁA���c�J���_�n�ɗL�@�����ނ��Ҍ����q���Y�������e�����Ƃ��Ċ��p���Ă���B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (9) | ���̑� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@���_�U����}�邽�߁A�V���ɑg�����ɂȂ�҂�K�͊g�����]����g�����ɑ��A�݂ǂ苍�����A�s����s���Y�Ǝ�������g�����ɓ]�݂��邱�Ƃ����Ɖ������B����ɂ���āA�g�����̎������B�̎��ԓI�E���_�I�ώG�����y�����ꂽ�B �@���̎��ƂŁA�g�����̋K�͊g��v��A�����v�擙�̍\�z���ʂɌ������邱�Ƃ��ł��A�K�͊g��ɔ����Z�p�I�E�o�c�I�ȏ����ɂ��đg�������珕���w�������{�ł����B �@�܂��A�݂ǂ苍���͑g���E�ގ��̏o������舵�����ɓ���������B��p�҂��A�_�����ꍇ�A���X�ɏo�����i�o�טg�j���o�c�傩���p�҂Ɉڂ��Ă������A�ŏI�I�Ɍo�c�傪���ނ���Ƃ��ɑސE���̑���ɕ����߂����d�g�݂ł���B�g�����ɂ��g���ł���g�����ł��闏�_�ƃ��x���ʼn^�c����Ă��邱�Ƃ������D����Ƃ�����B�܂��A���̂��Ƃ�������𑁂߂����ƂȂ��Ă���B |