一方、農業や北海道へのあこがれから、道外から多くの女性が酪農を中心とした農業実習に来ているが、農家での住み込みには、カルチャーショックもあり、プライバシーの問題等で途中で実家に戻るなど、課題も残っていた。

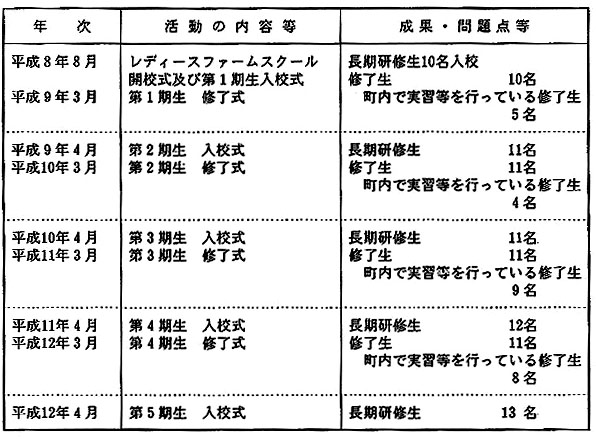

これらのことを踏まえて女性を農業担い手として位置づけ、平成8年8月に全国で初めて就農を目指す独身女性のための研修施設として「レディースファームスクール」を開校した。

毎年、酪農部門を主体とした研修生を10数名受け入れし、レディースファームスクールで生活をしながら、酪農家での実習を行い、週1回農業の基本的事項について、地域の農業関係機関の研究員・獣医等による講義を受けるなど、実践的な農業技術の習得が行われている。

| (1) | 農業担い手の確保 平成8年8月から開校しており、40数名の研修生が修了しており、うち半数以上は町内に在住し、若き農業担い手として、酪農15名、肉牛3名、畑作2名が仕事に就いている。 |

| (2) | 受け入れ農家の意識改革 受け入れ農家では、研修生が入ることにより住宅や牛舎周りの環境整備や事前に仕事の準備をするなど時間の効果的利用、また担い手が増えたことにより搾乳牛を増やすなど農家での意識改革が進んでいる。 |

| (3) | 地域の振興・活性化 研修生は、積極的に地域の小学校の運動会、学習発表会、盆踊りをはじめ、町のイベントである桜まつり、大雪まつり、綱引き大会、町民運動会等に参加している。その中で町民との交流を深めるとともに、地域振興の起爆剤となり、地域の活性化に一役買っている。 |

| (1) | 活動の実施体制 レディースファームスクールは平成7年7月に着工し、平成8年6月に完成した。 建物は鉄筋コンクリート2階建てとなっており、総事業費約3億5,000万円で国の山村振興等農林業特別対策事業として完成した(国費補助50%)。 レディースファームスクールの維持管理経費は、年間1,100万円程度となっており、町で負担している。研修生からは管理経費として個室月額12,000円、団体室月額10,000円、年間研修生全員から150万円程度を町に納入してもらっており、その額は町負担の1割程度になっている。 また研修生から教材費として、長期研修生年間50,000円、短期研修生は1ヵ月目10,000円、2ヵ月目からは5,000円を徴収して、レディースファームスクール運営委員会の経費の一部としており、研修生の調理実習や管外1泊研修の経費に充当している。 研修生の受け入れ農家は、研修生の実習に対して手当を支給しており、酪農家は1ヵ月目1日2,000円、2ヵ月目以降1日3,000円、畑作農家は1日2,000円から4,000円となっている。研修生は1ヵ月75,000円程度の手当を受け取っている。 レディースファームスクールの運営は、研修生の受け入れ農家の協力のもと新得町が行っている。 |

||||||||||||

| (2) | 『レディースファームスクール運営委員会』(の運営部門) レディースファームスクールの運営について、町内関係機関・団体の協力のもと農家実習・講義や町民との交流など様々な行事の円滑な推進を図ることを目的として設置した。

|

||||||||||||

| (3) | 『レディースファームスクール協議会』(の受け入れ部門) レディースファームスクール研修生の実習の充実かつ円滑な推進を図ることを目的に設置した。

|

||||||||||||

| (4) | レディースファームスクール運営体制 [1]レディースファームスクール校長……新得町長 [2]農林課農政係(4名)…………………研修全般についての連絡調整 [3]管理人の配置……………………………施設の維持管理・研修生の送迎・食事の提供 |

| (1) | 農家での実習 レディースファームスクールでは、農家での実習が研修の主体となっており、実践的な農業技術を学んでいる。酪農にあたっては、3ヵ月ごとに受け入れ農家を変えており、1年間に4戸の農家で実習することにより様々な経営・農作業を学ぶことができる。研修生を受け入れる農家の確保、研修中のトラブル等の心配もあったが、受け入れ農家の協力によりスムーズに運営されている。 受け入れ農家では、研修生が入ることにより ・事前に仕事への準備をするなど時間の効果的配分 ・住宅、牛舎周りの環境整備 ・搾乳牛を増頭、そして出荷乳量を増加し、規模拡大を図るなど、農家での意識改革が進んでいる。 |

| (2) | 講義・農作物の加工実習 講義等は、毎週水曜日の午後に実施している。講師等の確保については、地元の農業関係機関の協力により、研究員・獣医等を講師として、より実用的な講義を行っている。 また農産物の加工実習では、地元で収穫した農畜産物や研修生自らが栽培した農産物を使用し、地元のお母さん方を講師として迎え、加工技術の習得とともに地域の方々との交流を深めている。 |

| (3) | 実習農場での作物の栽培 レディースファームスクールには、実習農場が3反あり、研修生が農作物の栽培管理を行っている。実習農場から収穫された作物は、食事・調理実習の材料としたり、研修生の実家に送ったりしている。農作物を栽培する楽しさ、農業の良さを自ら体験している。 |

| (4) | 各種イベントの参加 地域の小学校の運動会、学習発表会、盆踊りなど、また町のイベントでもある桜まつり、大雪まつり、綱引き大会、町民運動会に積極的に参加しており、町民との交流を深めるとともに地域振興の起爆剤となっている。 |

| (5) | 農業担い手の確保 レディースファームスクールの研修生を受け入れる農家では、毎年研修生が入ってくることにより、搾乳牛を増頭するなど規模拡大を図っている。 また、修了生についても、毎年10数名が研修するが、その半数以上が町内に残り、酪農家の担い手として活躍している。 |