| 1) |

経営の経過 |

| |

| 昭和52年 |

父が急死。経営主となる。 |

| 昭和57年 |

経営悪化を契機に酪農を本格的に勉強、飼料給与法の改善に取り組む。 |

| 昭和58年 |

乳量追求と共に経営管理知識を学び、複式簿記を取り入れる。

中央畜産会の経営発表会に参加。 |

| 昭和60年 |

草地酪農の本場、ニュージーランド・オーストラリアで研修。

森永酪農振興協会の酪農経営発表コンクール全国大会参加。

放牧主体、季節分娩への取り組み本格化。 |

目標とした放牧主体、季節分娩の経営を完成させるため、草地管理、放牧草の確保、乳牛の健康管理、繁殖管理等々、勉強と試行錯誤の日々が続いたが、家族の理解も深まり、平成4年頃から目標とする経営内容に近づいた。

現在は、目標とした経営のレベルアップに向けさらに努力しているところである。 |

| 2) |

経営の概況 |

| |

(1) 乳牛飼養頭数(平成10年12月31日現在)

| 成 牛 |

成牛内訳 |

育成牛 |

子 牛 |

合 計 |

| 経産牛 |

未経産 |

頭

51 |

頭

37 |

頭

14 |

頭

1 |

頭

10 |

頭

62 |

|

| |

(2) 産次別経産牛頭数(平成10年12月31日現在)

| |

初産 |

2産 |

3産 |

4産 |

5産 |

6産 |

7産以上 |

合 計 |

| 経産牛頭数 |

頭

6 |

頭

8 |

頭

8 |

頭

5 |

頭

6 |

頭

|

頭

4 |

頭

37 |

|

| |

(3) 生乳生産量

| 生乳出荷量 |

自家消費量 |

合計生産量 |

経産牛1頭当り生産量 |

| 290,743 ㎏ |

4,780 ㎏ |

295,523 ㎏ |

7,987 ㎏ |

|

| |

(4) 粗収入の状況

| |

数 量 |

金 額 |

単 価 |

備 考 |

| 乳代金 |

295,523㎏ |

21,841,983円 |

73.91円 |

自家消費含む |

| 子牛販売代金 |

31 頭 |

823,356円 |

26,560円 |

|

| 未経産牛・育成牛販売代金 |

7 頭 |

2,651,982円 |

378,855円 |

|

| 経産牛販売代金 |

8 頭 |

1,120,735円 |

140,091円 |

|

| 合 計 |

|

26,438,056円 |

|

|

|

| |

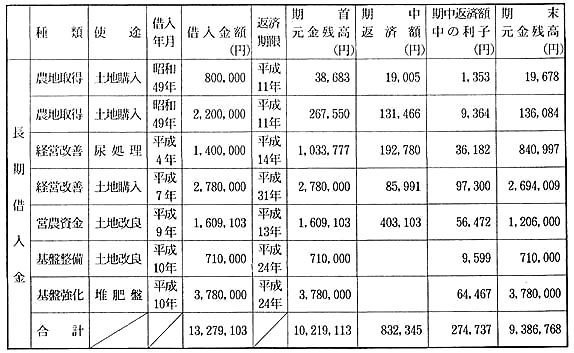

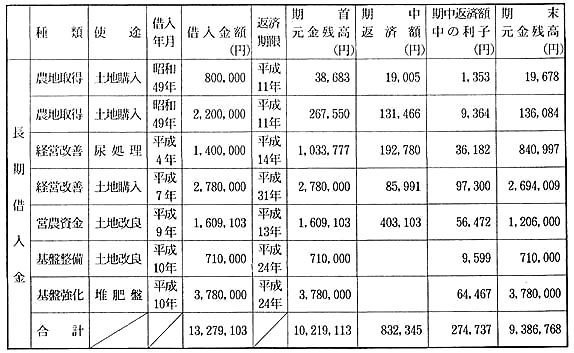

(5) 借入金の状況

|

| |

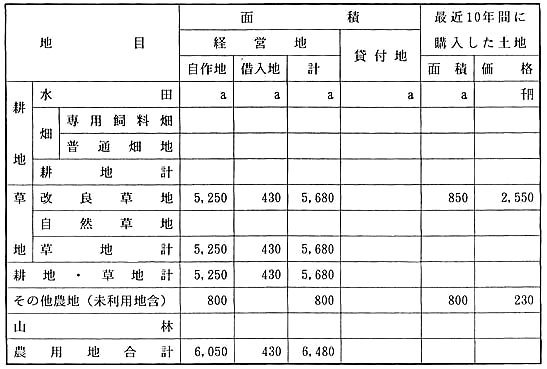

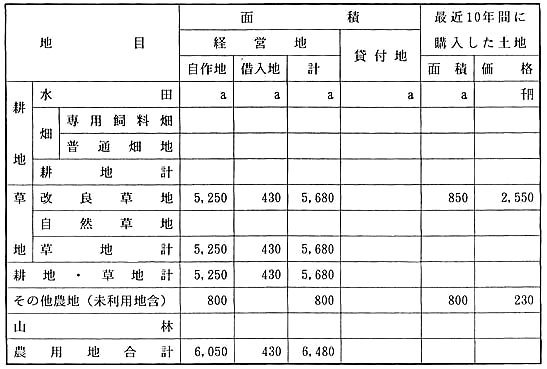

(6) 土地構成

|

| |

(7) 自給飼料の生産、利用状況

| 作 物 名 |

作付面積 |

収 量 |

利 用 割 合 |

ペレニアルライグラス

放牧地 |

a

2,100 |

t

840 |

t

4.0 |

%

100 |

%

|

%

|

%

100 |

ペレニアルライグラス

兼用地 |

400 |

140 |

3.5 |

40 |

60 |

|

40 |

オーチャード

グラス |

1,350 |

405 |

3.0 |

20 |

50 |

30 |

20 |

チモシー

サイレージ用 |

600 |

270 |

4.0 |

4.5 |

|

100 |

|

チモシー

乾草用 |

1,230 |

369 |

3.0 |

|

|

100 |

|

| 合 計 |

5,680 |

2,024 |

3.56 |

|

27.5 |

24.2 |

48.3 |

|

| |

(8) 労働時間及び労働費の実績表

| |

労働時間(h) |

時給単価(円) |

年間労働費(円) |

家

族 |

本 人 |

1,750 |

1,000 |

1,750,000 |

| 配偶者 |

1,750 |

1,000 |

1,750,000 |

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| 小 計 |

3,500 |

1,000 |

3,500,000 |

非

家

族 |

常 雇 |

|

|

|

| 臨時雇用 |

|

|

|

| ヘルパー |

6 |

2,500 |

15,000 |

| 実習生 |

100 |

600 |

60,000 |

| 小 計 |

106 |

708 |

75,000 |

| 合 計 |

3,606 |

991 |

3,575,000 |

|

| |

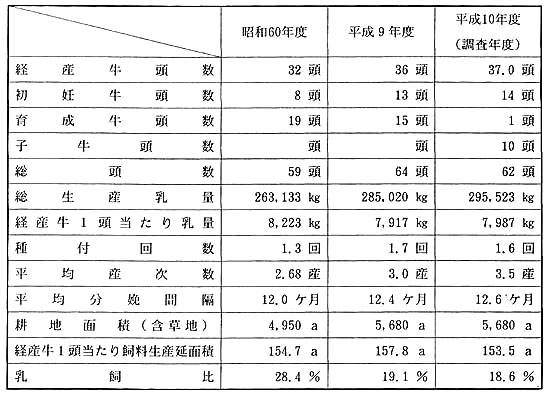

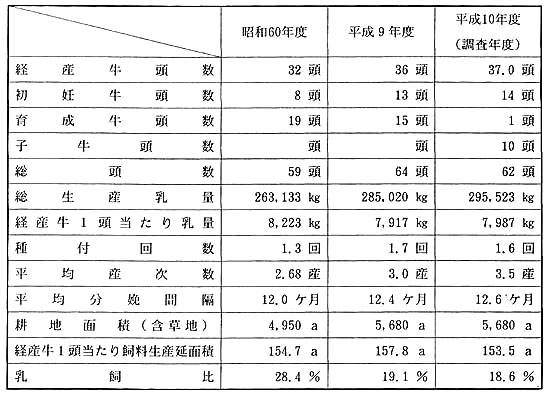

(9) 酪農経営指標の推移

|

| |

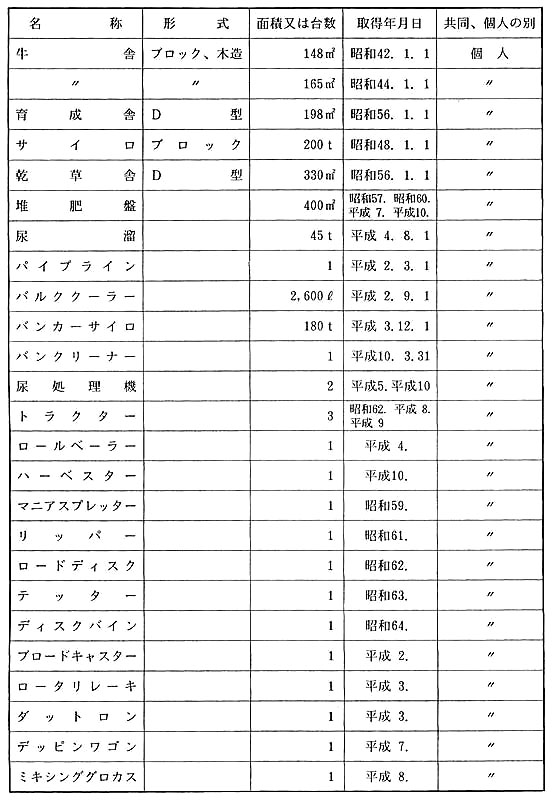

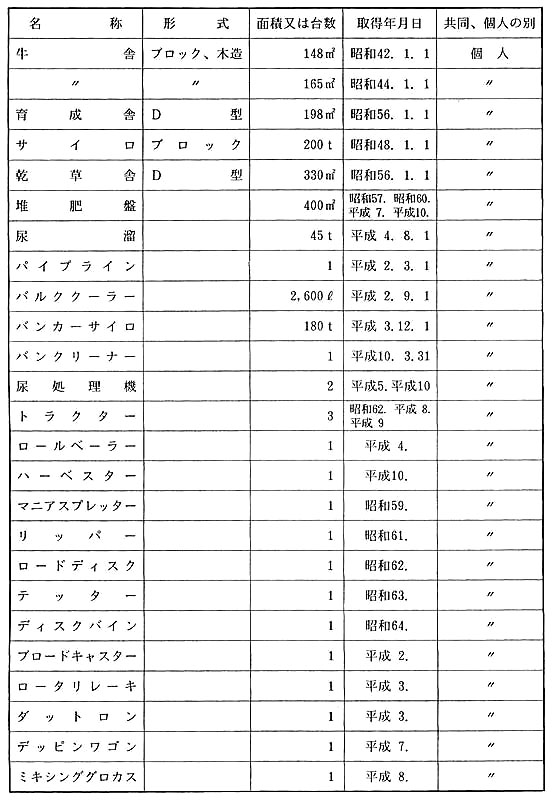

(10) 施設及び機械器具の概況

|

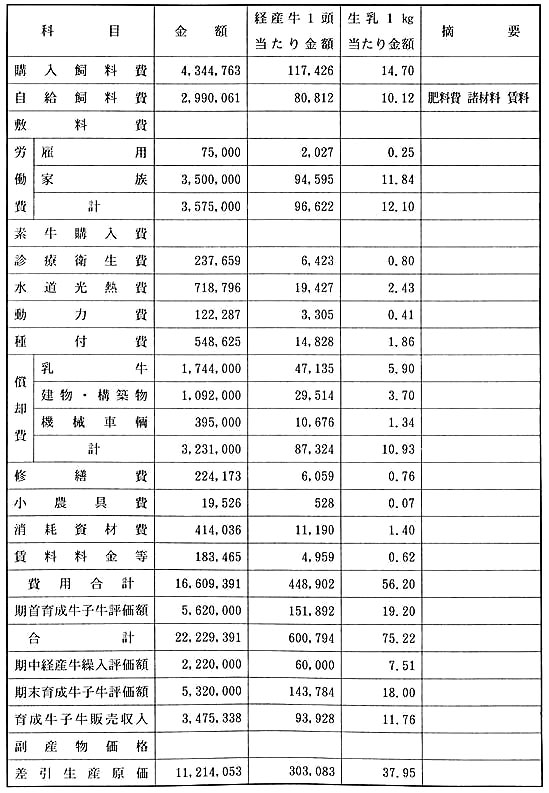

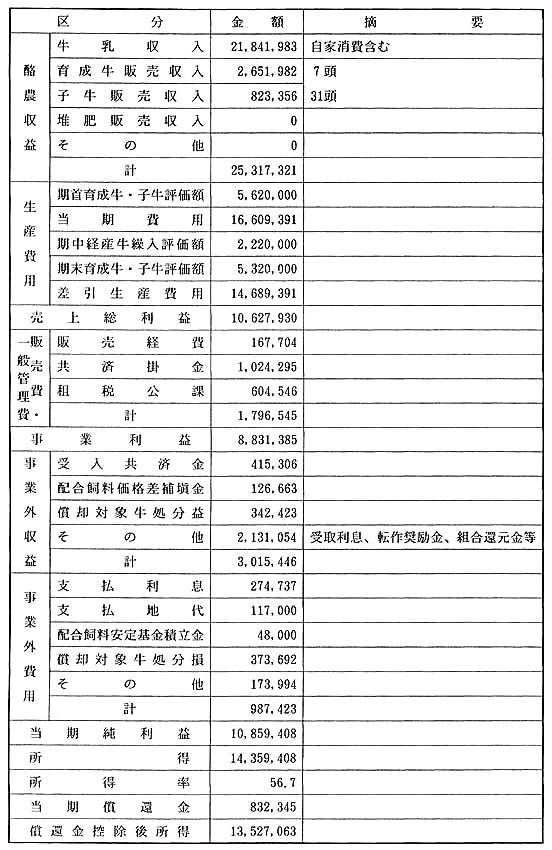

| 1) |

環境保全型酪農 |

| |

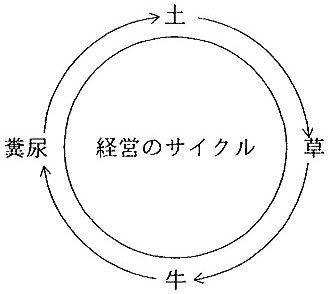

| (1) |

自然界では養分を取ったら返してやるのが鉄則

土、草、牛、糞尿の循環サイクルをどう回すかが基本であるが、私はそれを実践している。草地も10年以上の永年草地であるが、むしろ10年を過ぎて良くなった様に思う。

基本的に草地は「牛が管理している」との認識をもっており、放牧地には化学肥料(N)、除草剤、農薬は10年以上一切散布していない。

|

| (2) |

尿処理機の利用

尿は冬期間のみ貯尿し、絶対量が不足なので水で4倍に希釈し、利用している。

処理した尿は牧草地では春、秋2回散布、採草地では春1回の散布としている。

生堆肥を散布した上から処理した尿を散布することによって堆肥の腐植化が進み、土地に吸収される。また、処理した尿は草地が乾燥した状態での散布が効果的であり、雨降りや夜の散布はしない。

こうした草地管理により放牧地における不食過繁草が解消され、嗜好性向上につながっている。

|

|

| 2) |

草にしがみついている今日 |

| |

| (1) |

過去において人間の考える良い草と、牛の食べる良い草とでは隔たりがあったように思う。牛の採食行動の中から牛の食べる良い草を教わった。

不食過繁草が解消され、放牧草を効率的に食べることから牛が草で満足し、TDN自給率も、70%を超えることができるようになった。

|

| (2) |

土壌診断を定期的に行い、ミネラルバランスをとる施肥管理でマメ化率も2

0%~30%が維持でき、どの草地も一定になった。

|

|

| 3) |

経営の土台である育成管理 |

| |

| (1) |

2.5ケ月~4ケ月で放牧を開始し、5ケ月令までに自然に関わらせることを鉄則としている。このことによって地域に合った牛がつくられ、冬も外で飼育することにより自然の厳しさを体験させることで、順応力の強い牛ができる。これが我が家の土台牛である。

|

| (2) |

子牛のうちから脱柵できないという心理的な教育をし、人間の誘導によってコントロールできるようにすることで、成牛になっても手間のかからない牛がつくられる。

|

| (3) |

代償成長が本来の草食動物の基本であり、牛が自分で生きている感覚か、人間に飼われているかが大きな分かれ目になる。

|

|

| 4) |

放牧の管理 |

| |

| (1) |

馴らし放牧と放牧草の管理

|

| |

| [1] |

4月20日以降から放牧が始まるが、開始時の馴らし放牧の是非で1年の放牧の成果が決まる。そのくらい馴らし放牧は大事なポイントである。

馴らし放牧のポイントは、春の草の生育に合わせることによって採食量を徐々に増してゆき、期間は約2週間程度かかる。

|

| [2] |

春の草は栄養価が高く、CP過剰、センイ不足になりがちなのでエネルギー補給と乾草の併用が必要になる。

不食過繁草が多少目立つようになると、乾草を止め放牧草と配合飼料、CP14%5㎏、ビートパルプ1.5㎏の給与になる。

|

| [3] |

昼夜放牧への移行にあたっては、草の伸び、気象の状態(雨降り、気温等)を総合的に判断して行うが、その決断が移行の大きなポイントである。

その判断を間違ってしまうと草を不足させたり、余らせたりして経済的にも労力的にもマイナスになる。

|

| [4] |

暑さ対策は地域的に冷涼な気候で、気温25℃以上になるのはめずらしいため、特に対策をしていないが、夏には大半が受胎を終えているので心配はない。

|

| [5] |

放牧地は専用地が21haで29牧区、8月から使う兼用地が4haで14牧区あり、年間で約15回転のサイクルで使用している。

この牧区移動の判断が重要で、人間の都合ではなく、牛の採食行動や放牧草の再生に最適な状態はどの程度か等、自然とのかかわりを見極めることが必要である。

|

| [6] |

牧草地の掃除刈りは基本的にはしていない。また、牛は歩くことも仕事であり爪は自然に減るので、削蹄はしていない。

|

| [7] |

放牧フェンスの2段、3段強化(14㎞)で脱を防止(ローテーション確実化)し、牛の専用通路は砂利をひき、ぬからないようにしている。

また、給水はどの牧区でも自由に飲める様になっている。

|

|

| (2) |

放牧草の確保と放牧期間の延長

|

| |

| [1] |

この問題は自然条件を考慮し、暑さ、寒さ、雨降り、干ばつ等を体験し、経験を積み重ね、失敗を繰り返しながら体で覚えるしかないのだが、土づくりが第一の基本であると思う。

|

| [2] |

ペレニアルライグラスの導入によって秋の放牧延長は可能となった。(200日)

昨年は11月5日まで放牧草の確保は出来たが、1日でも遅くまで放牧草を

採食させる事は、草食動物に大きな意味を持っている。

|

| [3] |

11月上旬からは放牧しながらサイレージ給与に移行し、根雪になるまで牛は夜も外で飼育する。積雪期はサイレージ乾草を給与しながら日中のみ外で飼育する。

|

|

|

| 5) |

乳牛の管理 |

| |

以前に濃厚飼料多給による高泌乳方式を取り組んだ時代があったが、その頃の牛に対する考え方は、人間が牛を管理するという事であった。

その間、牛の病気が多発し、いろいろな体験、経験に悩み苦しみ、その中から放牧方法を見つけ出した。

そういう面で、高泌乳型の方法は次のステップになるために良い経験をしたと思っている。

現在は管理するとの考え方を逆にし、人間の都合に立って牛を見ることは止めた。それによって本来の牛が見えるようになり、自然の中で牛が自ら自然に順応して自然 と共に働いていることが見えるようになった。

もともと牛は、自然動物の機能を持ち合わせており、自然の中で本能で動くというすばらしいものを持っている。

人間が牛と関わるとすれば、牛が自然の中で本能的に動ける場を造ってやる事が大切である。人間が牛と関わるとすればここしかない。

牛には色々な行動があり、まだまだ解明できない行動が沢山あるが、一つ一つ解明される事が酪農家として大きな喜びになる。

|